我が家の重度知的障害と診断された「ぼんちょ」が5歳だった頃の成長や特徴だった行動をブログで紹介します!

重度知的障害児「ぼんちょ」の5歳の頃の特徴や成長の記録をブログにまとめます。

ここに書いてある4歳の頃の成長記録がすべての知的障害の子どもに当てはまるわけではありません。

ひとりの重度知的障害の男の子の過去の記録として誰かの参考になれば幸いです。

5歳の特徴の前に!4歳までのおさらい〜年中では理解やアピールが増

できることや分かることが少しずつ増える一方で困り事も増えました。知的障害だからこそ幼いままの部分がありますが、一方で身体は成長するために困り感が増えました。

重度知的障害と診断された5歳児の「できるようになったこと」と「困りごと」

ぼんちょの5歳の発達の成長記録をブログにまとめます。

この時期は年中〜年長にあたる時期です。

5歳にできるようになっていたこと

- 「終わり」のカゴに物を片付けることで「終わり」がわかる。

- 椅子に座ってしばらくの時間待つ(病院の診察など)。

- おかわりが欲しい時に皿を渡す。

- 絵カードを持って次の活動場所(自宅では風呂、玄関など)に移動する。

- お気に入りにおもちゃの絵カードを自分で手に取って相手に渡して要求する。

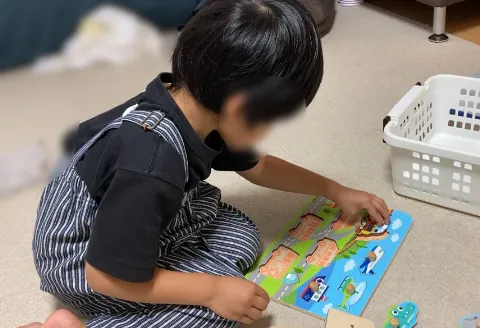

- 木製でイラストの型はめパズルを1人で最後まではめる。

5歳になり日常生活のルールが少しずつ理解できてきました。

また、絵カードを使って自発的な要求(カードを自分で取って相手に渡す)が初めてできたのも5歳でした。

わかることが増えたのは成長ですが、わかることが増えた分したくないことへの拒否も強まりました。

5歳で感じた困りごと

5歳台で困っていたことは次のとおりです。

自分の思いとちがう活動は断固拒否

- 「やりたくないこと」は拒否

- 自分がやりたい流れと違う場合に激怒

次に誘われた活動・行動が「やりたくないこと」だった場合は激しく拒否。

特にこの頃困っていたのは次の場面での切り替えです。

- オムツ替えのためにトイレに移動すること

- 車から降りること

この頃トイレで排泄はできなくてもオムツ替えはトイレですることを目標にしていました。

ところがオムツを見せて誘うと、逃げ回ったり物を投げたりして拒否。

悩んだ結果、比較的「寝起き」と「外出前」は応じやすいようだったので、応じやすいタイミングからトイレに入る経験を重ねました。

また、車の降車に手こずったのもこの頃。

降りることを断固拒否。しかもチャイルドシートのロックを外すと運転席に移動しようとしました。

これは本当に困り、降りるまで30分以上かかった日もありました。

最終的には降車の後におやつタイムを設定し、ジップロックにおやつ1個だけ入れたものを見せることで降車ができるようになりました。

車からすぐ降りて家に入ることが習慣づいたらおやつを見せなくても降車して自宅に入ることができるようになりました。

自分がやりたい流れと違う場合にも拒否をしました。

たとえば、散歩の後。

いつからかぼんちょの中で散歩が終わったら車に乗るという流れがルールになっていました。

また、散歩の道についても歩いたことのない方向へは拒否して行けなくなりました。

こちらが意図していないのに、日常の中で「自分のルール」がいつの間にかできあがり、それとちがう流れに応じられないということが増えました。

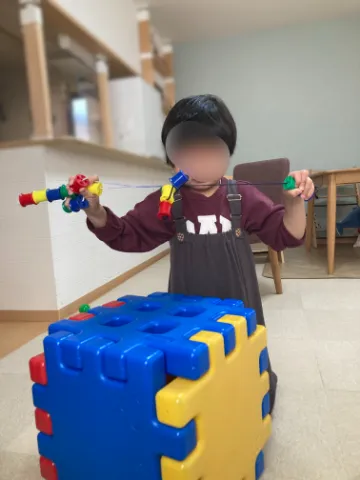

ものを投げるように相手に渡す

- パズルやおもちゃを組み立ててほしい

- 絡まったひものおもちゃをほどいてほしい

こういった場面で、ぼんちょはまだ1人でできないことも多く、遊びの途中に大人の手助けが必要な場面が多くありました。

言葉を話せないため手渡して要求します。ところが

- 相手の手に注目する

- ちょうど良い強さで相手の手に置く

これらがまだ難しく、相手に向かって投げ捨てていました。

なので、児童発達支援センターの療育ではぼんちょの背後に1人先生がついて、一緒にもう1人の先生に渡す練習をしてもらいました。

自宅では、手にきちんと渡してきたら応じるということを繰り返しました。

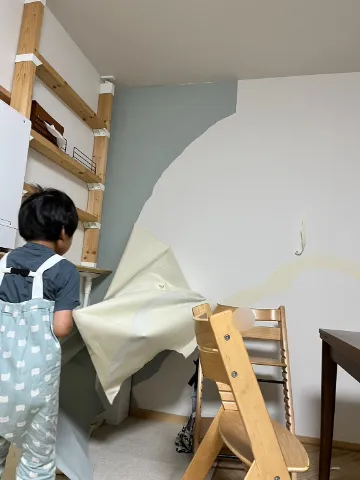

壁紙を剥がす

我が家は壁が傷ついたり汚れることを防止するために貼って剥がせる壁紙を貼っていました。ところがついにぼんちょは気づきます。

壁って剥がせるんだ・・・!

剥がす様子を見た時・・・

う、嘘でしょ!?

と、びっくりしましたね。

気づいてしまったら最後。ほとんどすべてを剥がされました。

この頃は手先も前に比べると器用になり、紙を破ることにも興味が出ていました。

剥がされビリビリに破られた壁紙・・・。

結局、ぼんちょが壁紙を剥がせるということを忘れるくらいまでは貼り直すのをやめようと家族で決めました。同時に、破っても良いチラシなどを破る時間を設定しました。

壁紙を剥がして破る→破っても良いチラシを破る

というように、しても良い代わりの行動を伝えました。

重度知的障害児5歳の特徴的な行動の記録

5歳の頃のぼんちょに見られた特徴的な行動を記録します。

選ぶ時はいらない方を払い除ける!?

意思表示の方法を増やすために、2つ提示された中から1つを選ぶことに挑戦していました。

ぼんちょは食べ物への興味が強いため、ふりかけの2種類から1種類を選ぶことからスタートしました。

多くの人はほしい方を触ったり指さしたりしますが、ぼんちょの場合はいらない方を手で押す・手で払いのけることによってどちらがほしいかを表現していました。

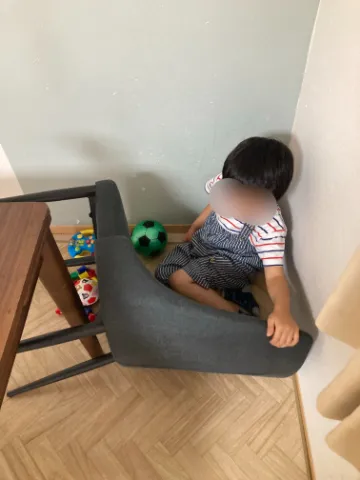

自分を囲むように物を置く

なぜかぼんちょは部屋の角に座ります。そして自分を囲むように物を置いていくのです。

これは自宅だけでなく児童発達支援センターでも見られました。

落ち着く行動なのか何なのか。不思議な面白い行動の1つです。

相手の反応を見て行動する

相手の反応に興味が出てきました。

例えば相手の反応や様子を見ながら口に入れてはいけないものを口に入れるといったことがありました。

相手の反応に注目できるようになることは成長でもありますが、その分いたずらやわざとで望ましくない行動も増えました。なるべく大袈裟な反応はせず、静かに対応することを心がけてはいますが難しいです。

重度知的障害児5歳の頃の出来事の覚え書き

- 転院して発達外来の主治医を変更

- 初めて運動会で泣かずに競技に取り組む姿が見られた

- 母パトまめは児童発達支援センターで保護者会役員を務める

- 4回目のMRI検査

↓3回目のMRI検査をした時の記事はこちら

↓障害児を育てている親が保護者会(PTA)役員をする上で知っておきたいことについての記事はこちら

↓運動会で泣いてしまって取り組めなかった頃の記事はこちら

まとめ

重度知的障害児「ぼんちょ」の5歳の特徴や成長の記録をブログにまとめました。

「絵カードを使った自発的な要求」

「片付けを通じたルールの理解」

などの成長が見られる一方で、

「自分のルールへのこだわり」

「思い通りにならないことへの拒否」といった困りごとも顕著になりました。

この頃は1つ1つの困りごとに対して児童発達支援センターの先生にも相談しながら、ぼんちょの困った行動の背景に何があるのかを考えました。

その上で望ましい行動に変化していけるようあの手この手を考えては試していました。

そうやって丁寧に1つ1つのことに向かい合っていくことが重度知的障害と診断された子の子育てなのかもしれません。

このブログが、同じような悩みや迷いを抱える方に何かヒントとなることがあれば幸いです。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!