重度知的障害のぼんちょは気づいた時からずっと、ぴょんぴょん飛び跳ねるような歩き方です。「飛び跳ねる歩き方はいつか落ち着くのだろうか」と心配になり、主治医に相談したこともあります。

自閉症など発達障害があるお子さんや知的障害があるお子さんは感覚刺激を求めて飛び跳ねる行動が増える場合があります。

ぼんちょも飛び跳ねるのは大好き。

また、歩く・走る時にもツーステップをするように跳ねながら移動することが多くあります。

小さい頃は、「誰かに迷惑かけるわけでもないし、仕方ないよね。」と気に留めていませんでした。

ですが、支援学校であることを指摘されたのを機に、飛び跳ねには注意が必要であることを知りました。

今回の記事は、飛び跳ね続けた結果起こることと対応策について実際に支援学校の先生や主治医と相談した経験をもとに紹介します。

子供が飛び跳ね続けるとどうなる?

- 足首が硬くなる

- 骨折するリスクが高まる

飛び跳ね続けた場合に起こることについて詳しく説明します。

足首が硬くなりしゃがめなくなる!

ぼんちょが特別支援学校1年生の時。

今度学校に訪問リハビリの先生が来られます。良かったらぼんちょさんの歩き方について診てもらうのはどうでしょう?

このように提案がありました。

ぼんちょは、もともと外反母趾になりそうな足の形をしていて歩き方も特殊なので、支援学校で年に2回ある整形外科健診を希望していました。それもあり、先生が提案をしてくださった形です。

担任の先生からの提案を受けました。結果・・・

足首がとても硬い!

しゃがむことができない!

ということが発覚しました。

確かに、言われてぼんちょの足首を曲げようとしても可動域が狭い。そしてスマホのカメラロールをたどってみると5歳の誕生日翌日が、しゃがんでいる様子が確認できる最後の写真でした。

ぴょんぴょん飛び跳ねる頻度が多い子どもは足首が硬くなっていることがよくあると説明がありました。そして、足首が硬くなると転びやすくなるとのことでした。

もしもお子さんがぴょんぴょん飛び跳ねる子でしゃがむ様子を最近見ていない場合は足首が硬くなっているかもしれません。

飛び跳ねる衝撃で骨折するリスクが高まるかも!?

支援学校で訪問リハの先生に診てもらった後、かかりつけ小児神経科の受診がありました。そこで主治医に支援学校での出来事を伝えました。

支援学校で足首が硬いと指摘されました。飛び跳ねる子はよくあることだと言われました。これまで飛び跳ねるのは仕方ないと思っていたんですけど、本人の身体に影響があると知って心配です・・・

そうですね。実はもっと心配なのはこれからですよ。私の患者で飛び跳ねる特性があるお子さん、実はこの5年ほどの間に3人半月板を割りました。今は身体が小さいけれど、中高生になった身体が大きくなると足に掛かる負担も大きくなるのでいつもと違う様子には要注意です。

えぇ!?

足首が硬くなって転倒して骨折するどころか、飛び跳ねるだけで骨折の可能性が!?

ちなみに飛び跳ねる行動が自然に収まった子っていますか・・・?

お子さんによっては成長に従って動きがゆっくりになる人もいました。ちなみに半月板割った人も、割った後は不思議とみんな治っても収まっていますね。

主治医とこのようなやりとりをしました。

飛び跳ねる衝撃で実際に半月板を骨折した話はかなり衝撃でした。

飛び跳ねる子どもへの対応策

- 足首を柔らかくするマッサージ

- ゆっくり歩くよう仕向ける

- 代わりになる行動を探す

飛び跳ねる子どもへの対応策について紹介します。

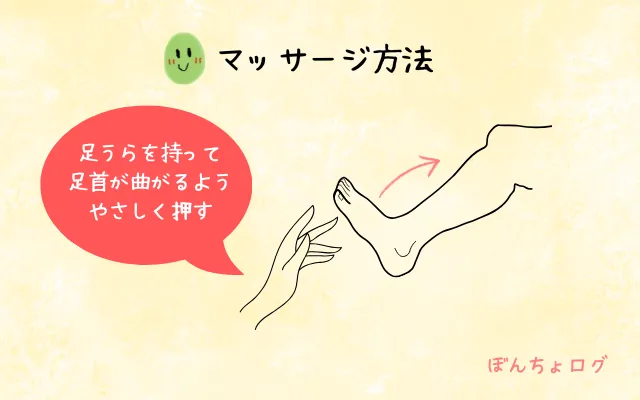

足首を柔らかくするマッサージ

訪問リハの先生から足首を柔らかくするマッサージ方法を教えてもらいました。

足裏を画像のようにやじるし方向に優しく押してマッサージします。

テレビを見てリラックスしている時やソファーでくつろいでいる時を見つけたらマッサージするようにしています。

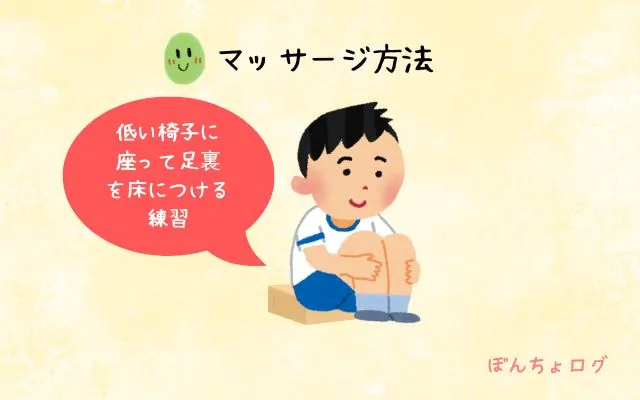

また、しゃがむ姿勢が取れないということで、支援学校では低い椅子に座って足首を曲げる練習にも取り組んでいます。

低い椅子に座ってパズルに取り組むなど、活動の中で場面を設定してくれています。

効果があるかはわかりませんが、成長して身体が大きくなるまでにできることはしたいです。

ゆっくり歩くよう仕向ける

- 散歩中に重めの水筒を持たせる

- 友達と手をつないで歩く

ぼんちょの場合この2つの方法だとゆっくり歩くことができました。

1つ目は約1リットルの水筒を肩からかけて散歩する方法です。

ある日思ったのです。身軽だから飛ぶのでは?と。

非人道的か・・・?と思いつつたっぷりお茶の入った水筒を持たせてみると、

いつもより飛ばずに歩いてる!?

それ以来、散歩の時にはお茶をいっぱい足し水筒を持って一緒に歩くようになりました。

2つ目は特別支援学校で発見した方法です。

小学2年生になったばかりの懇談で、担任の先生がぼんちょが友達と上手に歩いているところの動画をiPadで見せてくれました。その時に気づいたのです。

友達と手を繋いで歩く時は全く飛ばないじゃん!?

先生にも↑のように言葉に出して伝えると、先生も「本当ですね!」と。

上手に歩けているので、はねずに歩く練習のためにもしっかり友達と手を繋いで歩く練習を続けていくことを先生も約束してくださいました。

ぼんちょは学年で一番背が高いため、友達の手の位置は低め。大人と手を繋ぐときに比べて低い位置に手があるからとびにくいのかも!?と先生と一緒に分析しました。

代わりになる行動を探す

刺激が心地よくて飛び跳ね続ける場合は、別の活動に誘導する方法があります。

別の運動や遊具に誘う

本人が好きな他の感覚刺激が得られるおもちゃや課題を提供する

こういった方法があります。

ですが飛び跳ねることが、本人にとって落ち着くための必要な刺激の可能性もあります。

なので、完全にゼロにするのではなくトランポリンなどで飛び跳ねる時間も作りつつ、終わりを決めて次の活動に促すことが必要です。

まとめ

ぴょんぴょん飛び跳ねる行動は知的障害や自閉症のお子さんに見られることがあります。

感覚刺激を求めている行動で完全にゼロにすることは困難です。

人に迷惑をかけなければ飛び跳ねても良い・・・と考えていましたが、飛び跳ね続けると

- 足首が硬くなる

- 骨折するリスクが上がる

といったデメリットがあることがわかりました。

ゼロにはできないけれど、飛び跳ねる時間が長くなりすぎないように次の活動に誘うことは必要な支援です。

また、すでに足首が硬くなってしまった場合はリラックスしている時にマッサージを試してみても良いかもしれません。

同じような悩みを抱えているご家庭にとって少しでも参考になれば幸いです。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!

他の困った行動に関する記事はこちら↓