1歳半健診で「要観察」になった重度知的障害と診断された「ぼんちょ」。その後、親としてどのような対応をしたのでしょうか?

一歳半健診で要観察になった理由やその時の発達の状態についてブログにまとめます。

実際に重度知的障害児「ぼんちょ」が受けた一歳半健診の経験を踏まえて、要観察となった後の対応や一歳半健診で要観察になった時の親としての素直な気持ちについても紹介します。

一歳半健診を受ける直前の親の気持ちはどうだったか

一歳半健診の時期が近づいてきた時に発達に関する心配事がある場合、不安を感じる親御さんが多いでしょう・・・私もでした!

重度知的障害児「ぼんちょ」が一歳半健診を受けたのは1歳7ヶ月の時。

この時ぼんちょは歩けない状態でした。

このままでは「要観察」になりそう。

とはいえ、一歳半健診の前に何かできることがあるのか?

また一歳半健診で要観察と判断されたとて親として何をすれば良いのか・・・

そんなことを事前に悶々と考えて、かなり気持ちが迷子でした。

一歳半健診の実際の様子と要観察になった理由

一歳半健診の実際の結果は?

一歳半健診をついに受けました。受けた結果は、予想通りの要観察。

ぼんちょが要観察になった一番の理由は

「歩けなかったこと」です。

ぼんちょは一歳半健診で歩けませんでした。

歩行は内科検診のブースで診てもらいます。

脇を支えて立たせてみたり足を触って確かめたりしながら、筋力の発達も診てもらいました。

一歳半健診で歩行以外に確認されたこと

一歳半健診では歩行以外に次のことも確認されました。

- これまでの身体の運動機能の発達(首のすわりやハイハイなど)

- 精神的な発達はどうか(言葉など)

- 人見知りがあるか

- 慎重な性格であるか

身体的な発達と精神的・情緒的な発達の両側面から確認がありました。

一歳半健診で「要観察」となった歩行以外の理由

一歳半健診で、ぼんちょが要観察になったのは歩行以外にも次のような理由があります。

- ひとり座りやハイハイをしたのが1歳

- 言葉どころか指さしもしない

- 人の区別はついているようだけれど人見知りはあまりない

- できないことが多いが、慎重すぎる性格というわけでもなさそう(慎重だからやらないというわけではなさそう

もうこんなの親の私から見ても要観察ですが、とにかく対応してくれたお医者さんから「要観察」と告げられました。

一歳半健診で言葉が出ていないのに要観察にならなかった兄との違いは?

一歳半健診で要観察にはなりませんでしたが、実はぼんちょ兄も初めて歩けたのは1歳4ヶ月で比較的遅めでした。

しかも発語や指さしも、1歳半健診の時にはできていませんでした。

ぼんちょ兄が赤ちゃんだった頃は育休中だったこともあり、「子育て支援センター」に通っていました。その時に経験した気持ち・・・

えっ、あの子10ヶ月でもう歩いてる!?

うちの子、1歳きても全然歩く気配ないんだけど・・・

体感では1歳過ぎると、他の子の発達との差にだんだん焦ってくるという感覚がありました。

そんな感じで周りの成長と比べて不安になりながらも、ぼんちょ兄は1歳4ヶ月には歩けるようになりました。

歩き始めるのって個人差が大きいんだな〜と感じた経験です。

ぼんちょ兄も1歳半健診までに指さしもしなければ一語も言葉が出ていませんでした。

でも、ぼんちょ兄は「要観察」にはなりませんでした。

要観察になったぼんちょと、要観察にならなかったぼんちょ兄・・・2人の違いは何?

1歳半健診時点での2人の様子をそれぞれまとめてみます。

- 独歩(ひとり歩き)までの他の運動機能に遅れがなかった

- 指さしや発語はなし

- 大人が話すことを理解している(簡単な指示がわかる)

- 慎重な性格

- 首すわり以降の運動機能の発達ほとんどが遅れていた

- 指さしや発語はなし

- 大人が話すことへの理解がない(簡単な指示もわからない)

- 物おじしない性格

指さしと発語がなかったこと以外、兄弟で真逆ぅぅぅ!

1歳半健診から6年後の現在。今も全然似てない真逆の兄弟・・・

1歳半健診のそれぞれの様子から、ぼんちょ兄は要観察にはなりませんでしたし、ぼんちょは要観察になりました。

実際に要観察になったぼんちょは6年後の現時点で知的障害があります。

ぼんちょ兄については2歳すぎに一気に言葉を話し始め現在は地元の小学校(通常学級)に通う小学生になっています。

一歳半健診で「要観察」となった時の親の気持ち

一歳半健診の要観察という結果にショックを受ける・・・

一歳半健診で「要観察」と告げられた時にショックを受けてしまうこと。これはどうしても仕方がないことです。

どう考えても全ての運動機能の発達が遅れ、もともと知的障害を覚悟していたぼんちょの母である私でさえ、ぼんちょが要観察となったことにショックな気持ちはありました。

ただ、私の場合は、ショックを上回る心配な気持ちがあったことも事実です。

だから、しっかりショックを受けた後は「専門家に相談しよう」という気持ちになることができました。

一歳半健診の時に実際にあった医師や保健師さんからの励まし

「要観察」と言われた時に、私が「知的障害を心配している」と担当してくれた小児科医の先生に相談した後の言葉は忘れられません。

「この子は入ってきた時の感じでは知らない僕相手に緊張もあるし、まだ様子見でもいいと思うけどね〜。成長が遅いだけで段々と追いついてくると思うよ〜。心配しすぎないで。」

ショックを受けているであろうお母さんに対する励まし(?)のお言葉・・・

「要観察」になった親御さんに励ましの言葉を伝えるお医者さん、保健師さん。もちろん、心のケアやフォローはありがたいことなのですが、

「後々成長が追いつく」

「様子見でも良いかも」

私は、これらの言葉は怖い言葉だなと思いました。

もちろん、同じ状況で成長が追いつく子もいるでしょう。

追いつくという言葉が将来本当になればどんなに良いか・・・そんな風に思いました。

ですが、心配な気持ちが大きかったので私がその言葉をそのまま受け取ることはありませんでした。

子どもひとりひとりの成長に個人差があることを考えたとしても、平均よりも遅れた状態にあるのであれば、一歳半健診にあたるお医者さんや保健師さんには、今できる対応の選択肢を提示してほしいです。

一歳半健診で要観察になる前後に家庭で取り組んだ歩く練習

ひとり歩きを促す取り組み

つかまり立ちができるようになった後、歩行を促すためにしていたことを記録します。

手押し車

手押し車で歩く練習をしていました。

これについては、家だけでなく園でも、室内外問わずに取り組んでいました。

手を繋いで歩く

両手をつないで歩く練習をしていました。

これについても、室内問わずに取り組んでいました。

環境を整える

部屋は転んでも大丈夫なように柔らかいマットを敷いていました。

また、ソファーや家具の配置を考えてつかまり立ちを促し、立つ回数が増えるように工夫しました。

また、歩けないとしても外に行く時は、必ず靴を持って出かけるようにしていました。

歩く練習で心がけていたこと

無理をさせない

無理に歩く練習はさせませんでした。

あくまで、生活の中で。

自然に立ったり歩いたりする場面を環境整備などで作るようにしました。

楽しく

遊び感覚で取り組むこと、歩けないとしても靴を履いて外に出る時間を作っていました。

比べない

ぼんちょ兄の時に、「焦りが、ぼんちょ兄にも伝わっていたかも・・・?」と周りと比べたことを反省しました。

ぼんちょの場合は、比べる必要もないほど明らかに遅かったというのもありますが、ぼんちょのタイミングを待つのだと自分に言い聞かせてました。

歩く前兆は?

ぼんちょの場合は、歩く前に「高速ひざ歩き」が見られました。

膝立ちで、高速で保育園の教室内を移動していました・・・

保育園の先生には、

「ぼんちょ君、膝が足だと思ってませんかね!?」

と心配されました。

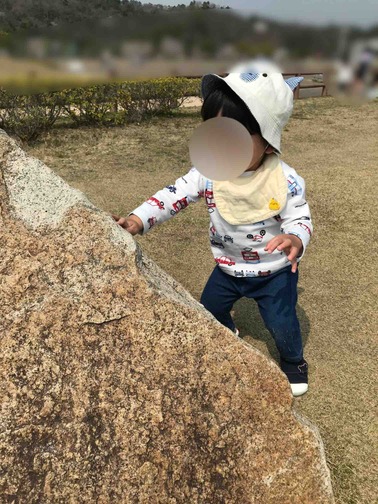

一歳半健診までに歩かなかったけど歩けるようになった!最初に歩いたのは外でした!

忘れもしない、最初に一人での歩行を見たのは、公園でした。

むくっと立ち上がり、母パトマメの元に歩いてきた瞬間を忘れません。

ちなみに、ぼんちょ兄の最初の歩行は神社でした。

一歳半健診で要観察になる前後の医療機関との連携

いつ医療機関を受診するか?

一歳半で歩けないからといって、必ずしもすぐに医療機関を受診しない人もいます。

それでも、個人的に次のような場合は受診をおすすめしたいです↓

- 歩行以外の発達にも遅れがある(言葉、指さししないなど)

- 足の形や筋力に明らかな異常がある

- 2歳過ぎても歩行しない場合

ぼんちょは、発語もなく、指さしもありませんでした。

なので、実は、一歳半健診で要観察になる前から、かかりつけの小児科の先生に頼んで大学病院の紹介状をもらっていました。一歳半健診を受けた翌月には大学病院を受診しています。

医療機関を受診するときの親の心構え

この記事を読んで、医療機関を受診しようか悩む親御さんがいるかもしれないと思ってあえて書いておこうと思うことがあります。

それは、「医療機関を受診するということは、何らかの診断がつくかもしれない」ということです。

診断がつくことは、決して悪いことではありません。

その診断があってできることもたくさんあることを思うと、診断がつくことは選択肢が増えるということです。

また、診断がついたとしても、昨日の我が子と、診断がついた今日の我が子とで、何かが変わるというわけでもないのです。

それでも、我が子に診断がつくことでショックを受ける親が多いことも事実であるし、気持ちがわかります。人によっては心の準備は必要かもしれません。

なので、あえて、ここに記しておきます。

大学病院を受診した後の実際の動き

発達検査

ぼんちょは、一歳半健診の後、大学病院の初診時には「遠城寺乳幼児分析的発達検査」を受けています。

そこで「知的障害の疑い」を告げられました。

その他の検査

歩かないことや、知的障害である場合に原因を調べる検査が受けられることを教えてもらいました。

この時紹介された検査はこちら↓

- MRI検査

- 染色体検査(血液検査)

- 代謝異常検査(尿検査)

最終的には、全ての検査を受けています。

ぼんちょはこの時のMRI検査で白い病変が見つかるという結果で、その後も定期的にMRI検査は受けることになります。(歩行や知的障害との関連は見つかっていません)

作業療法

病院で作業療法を受けることができると勧められ、受けることにしました。

作業療法は医療なので、子どもは乳幼児医療受給者証で無料で受けることができます。

療育のための診断書(意見書)を作成してもらう

「療育を受ける場合は意見書(診断書)を作成するからいつでも言ってね」と医師から告げられました。

具体的にどこで療育を受けるかについては、ぼんちょがお世話になった医療機関では事業所の情報は教えてもらえませんでした。市役所の担当課に行くよう告げられました。

まとめ

一歳半健診で要観察になった理由やその時の発達の状態についてブログにまとめました。

一歳半健診までにひとり歩きができなかったり「要観察」となった場合、親として不安を感じるのは当然です。

「要観察」とされた場合には、その後の適切な対応、サポートにつながることが大切です。

必要であれば医療機関を受診したり、療育が受けられる児童発達支援事業所とも連携することが、子どものためだけでなく親の不安を軽減することにも役立ちます。

そのうえで、無理しすぎないように家庭でできることに取り組むことをおすすめします。

子どもそれぞれの成長ペースがあることを理解しながら、成長を見守ることが親としてできる唯一のことかもしれません。

ここに書いた内容は、あくまでぼんちょを育てた経験からの記録です。お子さんの成長はひとりひとり違うため、当てはまらないこともあることをご了承ください。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!