我が家の重度知的障害と診断された「ぼんちょ」が6歳だった頃の成長や特徴的だった行動をブログで紹介します!

重度知的障害児「ぼんちょ」が児童発達支援センターを卒園する前にあたる6歳の頃の特徴や成長の記録をブログにまとめます。

ここに書いてある6歳の頃の成長記録がすべての知的障害の子どもに当てはまるわけではありません。

ひとりの重度知的障害の男の子の過去の記録として誰かの参考になれば幸いです。

6歳の特徴の前に!5歳までのおさらい〜年中では理解やアピールが増

5歳のぼんちょは自分の思いを伝えたいという気持ちが芽生えた時期です。相手を意識した行動が増えました。

重度知的障害と診断された6歳児(年長)の身辺自立「できるようになったこと」は?

ぼんちょの6歳前半の発達の成長記録をブログにまとめます。

この時期は年長です。小学生になる直前の幼児期から学童期に切り替わる時期ともいえます。

食事:お茶碗一杯のご飯をスプーンで完食

6歳でスプーンですくう動作を獲得。

お茶碗一杯分のご飯を1人ですくって完食できるようになりました。

長い間なかなか「すくう動作」ができなかったので嬉しい成長です。

食べるのが好きなぼんちょ。

特に食事の序盤は食べたい気持ちが強いです。

そのためスプーンを使うことを強要されるのを嫌がりました。

そこで、お腹がだいぶ満たされてきたタイミングで、おかわりしたご飯を一緒にすくうという挑戦を毎日しました。同時にお風呂ではスコップで水をすくう動作の練習をしました。

すると児童発達支援センター卒園間近の時期に、お茶碗一杯のご飯を1人ですくって食べられるようになりました。

ぼんちょの場合は、食べたい気持ちが強くない時や食事以外の場面で「食べ方につながる練習」をした方が、落ち着いて応じられました。

排泄:トイレへの移動に応じる

次に誘われた活動・行動が「やりたくないこと」だった場合は激しく拒否することが5歳くらいの時期の悩みでした。

トイレに行くことを拒否していたことも悩みの1つ。

それが6歳では、拒否が減ってトイレに行ける頻度が多くなりました。

次のタイミングでトイレに誘い続けたのが功を奏しました。

- 遊んでいるおもちゃに飽きて、次のおもちゃに取り替えるタイミング

- 出かけるなどの移動のタイミング

ぼんちょの場合は活動が切り替わる時にトイレに誘うのが応じやすかったようです。

便座に座るのは抵抗することもありました。ですが、ひとまずトイレの個室に入ることまでは6歳でだいぶ応じるようになりました。

応じるようになったとしても、本人にとって「楽しいこと」「やりたいこと」では無いので、本人の「機嫌」だったり「タイミングのズレ」だったりの理由で応じられない時もありました。ですが、トイレでおむつ交換をすることが確実に習慣づいてきたのはこの頃です。

着脱:お風呂前に服を脱いでカゴに入れる

お風呂前に自分で服を脱ごうとするようになりました。

ぼんちょは普段オーバーオールを着ています。そのため補助がなければ脱げないのですが、肩紐を外してもらった後は自分でズボンとオムツを脱ぐようになりました。

オーバーオールを着ているのは、陰部を触るのを防ぐためです。

上半身の服から手を抜くのは1人では難しいのですが、手さえ抜けると脱ぐことができます。

そして脱いだ服はすべて洗濯かごに入れることができるようになりました。

お風呂は好きな活動だったので早く入りたい気持ちがあります。

そこで、「脱衣所で服を脱いでカゴに入れないとお風呂のドアの鍵が開かない」という仕組みを作りました。

服を脱いでカゴに入れたら、ドアが開く

毎日の繰り返しでルールの理解ができた時に、自分から脱いだりカゴに入れたりができるようになりました。

これをしたら自分にとって何か良いことが起きる・・・それが分かった瞬間が本人の成長につながることが多いなと感じます。

重度知的障害と診断された6歳児(年長)の遊び方

ずっと好きだった「ひもおもちゃ」への興味の薄れが見られた

幼児期の頃、常に「ひものおもちゃ」を持ち歩いていました。

ボビン型のおもちゃを通したひもを2本。これを両手で振り回しながら絡めるのが大好きでした。

ところが、児童発達支援センター卒園前に、明らかに興味が薄れました。

我が家にとっては大事件です。なぜか。

・「ひものおもちゃ」を欲しい気持ちを利用して要求行動(写真カードを渡す)を引き出していた

・しばらくの間、1人で集中して過ごせるアイテムだった

ちょっと困るなと思った記憶があります。ですが、この変化はむしろ「成長かもしれない」と気づくことができました。その理由は次の通りです。

・他のおもちゃへの興味が出てきた

・できることが増えた

とてもシンプルな理由です。できることが少なかったぼんちょにとって、数少ない興味があるもの・できることの中で一番好きだったものが「ひもおもちゃ」だったのです。

それが、年長の最後の時期にやっと「ひもおもちゃ」以外のおもちゃや遊びに目がいくようになってきたと言えます。

児童発達支援センターや家庭などで、たくさんの物に触れたり・経験した結果なのかも。

ぼんちょが2歳ごろからずっと持っていた「ひもおもちゃ」↓

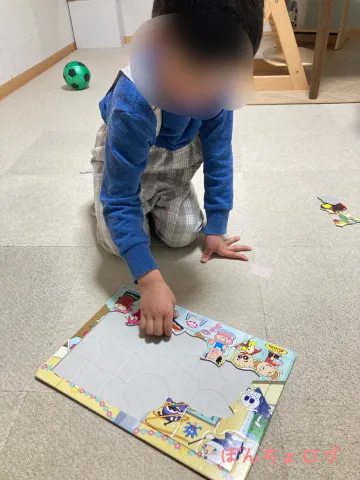

新しく好きになったのは「あんぱんまんのパズル」と「自動販売機」

「ひもおもちゃ」を振るのが一番好きだったぼんちょ。

感覚的なおもちゃが一番好きだったぼんちょの興味が「知育玩具」にシフトしました。

あんぱんまんの30ピースもある紙パズルをはめるようになりました。

次のような成長が見られました。

・角のピースを探し出してはめようとする

・隣り合うピース同士を自分で選んではめようとする

・ピースを回転させる

あんぱんまんパズルは4歳、5歳の頃からずっと取り組んでいました。

と言ってもぼんちょがはめることはありません。

私がはめて完成するのを見届けて、そのあと壊すことが好きだったのです。なので、繰り返し繰り返し、私がパズルに取り組まされていました。

なので、ぼんちょが自分からはめたのは感無量。

ちゃんと私がはめているのを見ていたのだな・・・と。

ですが1人ですべてを完成するのは難しく、次のような気になるクセもありました。

・数ピースお気に入りのピースをはめたら全部外してやり直す

・絶対にアンパンマンの顔のピースは、はめない

謎。

よく「終わり」や「達成感」を感じて終わるのが大切と耳にしたりしますが絶対に途中やめ。私が手伝って完成させるのも嫌がる時がありました。

「パズルへの取り組み方のクセが強いな〜」と思いながらも、いつか全部はめてくれることを夢見ながら一緒に取り組みました。

その後小学生になってから位置はすべて覚えることができています。でも、はめるのは補助が必要。そしてあんぱんまんの顔はハメない。なぜ。

ちなみにぼんちょが一番好きなパズルの絵柄は廃盤品。

メルカリで見つけたら即購入を繰り返しています。

もう2つ好きなパズルがあり、こちらは今も購入できるので助かっています・・・。紙パズルはやればやるほど傷む消耗品なので。

自動販売機のおもちゃは児童発達支援センターで取り組んで好きになったおもちゃです。

このおもちゃだと、センターでは机について遊ぶこともできていました。

その後自宅でも似た商品を購入すると、使い方をすぐに習得し、しばらくの間1人でもコインや商品を入れたり出したり遊べるようになりました。

コインの形状が好きなようで、「コインを入れる」動作があるおもちゃはその後もとても食いつきが良いです。

他の人と一緒の空間で遊ぶことへの挑戦

母パトまめが立ち上げた親の会で、「障害のある子がいる家族で集まって一緒に過ごしてみよう」という企画を始めました。

特に重い障害があると、親や先生と1対1のやり取りになりがち。

他の家族がたくさんいるところには迷惑をかけそうで遊びに連れて行きづらい。親の気持ち的にしんどい。

こんな風に、親にとっても子供にとっても、「家族以外の他の人がいる中で」「社会の中」で過ごす経験が積み上がりづらいことをずっと悩んでいました。

この私の考えに賛同してくれた仲間や地域の協力者のおかげで、2ヶ月に1回室内遊び場で10組の家族が集まって過ごすというイベントを開催することができました。

このイベントは、ぼんちょが年長の頃から小学2年生の春まで継続しました。

最初の頃のぼんちょの状態はひどかったです。

・興奮して走る

・気に入らないことがあったらおもちゃを投げる

・近くに来た子を押す

こんな状態でした。ですが、この経験から、こんなことを家族で真剣に考えるきっかけになりました。

「ぼんちょが落ち着くためにはどうしたら良いのか?」

「ぼんちょが過ごしやすい環境は?」

「親として、その場にいる人にぼんちょのことをどのように伝えたら良いのか?」

ぼんちょの幼児期の間に、この経験ができたことは私の中ではかなり大きかったです。

ぼんちょは児童発達支援センターや日中一時支援の中では他の人と過ごしているけれど、家族の見守りの中で他の人と過ごす機会をなかなか作れませんでした。重度の障害がある子どもを育てる家庭は、他の人への迷惑などを気にして子どもの特性によってはなかなか公の遊び場などに連れて行きづらい事情があるのです。

重度知的障害と診断された6歳児(年長)の頃の行動やこだわり

物を集めて混ぜて分別する

おもちゃをたくさん混ぜて集めてその後に自分なりに分別するという行動が目立ちました。

具体的には、2〜3種類のパズルのピースを全部出して1つの山を作ります。

その後、種類別に分けるのです。

他にもプラレールとトミカのレールを混ぜた後に色別に分けるなども見られました。

完璧・・・とはいかなくても、誰が見ても何となく種類別に分かれていると言えるくらいには分別できていて、「意外と物の区別がついているのでは・・・?」と思わされました。

本当は1つのおもちゃで遊んで片付けてから次のおもちゃを出して欲しいという気持ちがありました。理由は、おもちゃ本来の遊び方ができない可能性が高くなるからです。

ですが、自宅ではこの行動が定着してしまい、2〜3種類のおもちゃを出して遊ぶことが癖づいてしまいました。

エレベーターとエスカレーターへの執着

家族で大型ショッピングセンターに行った際にエレベーターやエスカレーターが見えると力づくで乗ろうとすることが増えました。

視界に入ると近づこうとし、力づくで親の制止を振り切ろうとするので困ってしまいました。特に次のような条件下でエレベーターやエスカレーターへの執着が強くなりました。

眠い時

空腹時

疲れている時

慣れない場所

なので、なるべく本人のコンディションが良くない時は避けるようになりました。

どうしてもエスカレーターやエレベーターがある場所に行かなければならないような時や慣れていない場所に行く時は、スペシャルニーズバギーを持って行くようにしました。

なるべく視界に入れない

本人が近づこうとする前に足早に通り過ぎる

その他こういった対処も有効な時がありました。

鍾乳洞に遊びに行くのがブーム

最初に行ったのは高知県の龍河洞。アンパンマンミュージアムに行くのがメイン。

猛暑の夏に他に高知で何をしようという話になり、「鍾乳洞!行ってみる!?』挑戦したのがきっかけです。

龍河洞は日本三大鍾乳洞の1つ。高知県香美市にあります。(公式HP)

暗いし

歩くし

無理では?!

そんな風に思っていたのですが、何と家族の中で一番楽しめたのがぼんちょ。

歩くの好きだし

涼しいし

暗い中でライトアップされてるの最高!

ということで、鍾乳洞が大好きになり6歳の夏は中四国の鍾乳洞巡りをした夏でした。

30分以上、手をつないで歩くことができたのはびっくりです。

7歳の夏には山口の秋芳洞にも挑戦して楽しむことができています。

療育手帳の更新で新版K式発達検査ができず・・・

前回の療育手帳の更新は、5歳の時。

発達検査をする必要があります。

今回も新版K式発達検査です。

ところが、途中で道具を投げ始め、

検査不能。

別室でぼんちょについて聞き取りされていた私のところに心理士さんが申し訳なさそうに告げにきました。

「前回できたのにな〜」と思いつつ、仕方がないので「遠城寺式乳幼児分析的発達検査」に切り替えて私の問診で検査が行われました。前回よりも全領域DQは3くらい下がりました。

療育手帳A判定

重度知的障害判定

判定よりも、なぜ検査ができなかったのか?考えてみました。

基本的に療育手帳の更新手続きは児童相談所で行うですが、住んでいる市には児童相談所がなく隣の市まで行く必要があります。

ですが、月に1日児童相談所職員が派遣される日があり、その日に予約ができれば市内で発達検査を受けることが可能です。予約ができたので、ぼんちょも市内で更新手続きとそのための発達検査を受けることにしました。

市職員から検査に指定された部屋が・・・

広い

机と椅子が多い

離席して走ったり物を投げたりしたようですが、とにかく検査に集中できそうな環境ではありませんでした。

次回からは少し遠くても児童相談所で手続きしよう・・・そう誓った経験でした。

児童発達支援センターで最後の発表会

ぼんちょは4年間、児童発達支援センターに通いました。

なので4回目の発表会(3回目はコロナに罹り、本番には参加できず)。

運動会・発表会の本番で練習どおりにできないことが多かったです。

・母親など家族が視界に入ると側に行きたい

・音楽で気が散って集中できない

・広い空間が苦手

こういった理由から練習ではうまくできたとしても本番では予定通りのことができないということが4年間で何度もありました。

でも最後の発表会は違いました。

ぼんちょは初めて

舞台の上で自分の決められたことを発表することができました!

勝因は何だったのか。

それは先生が事前に多くのことを家族と一緒に考え、工夫してくれたからです。

・ぼんちょが発表する時は音楽をストップする

・ぼんちょが発表する時はぼんちょを囲うようにパーテーションを置く

・家族は柱などに隠れて見る

これらは事前に相談して決めていました。

工夫したとはいえ、他の保護者は目の前にいますし、練習と違う環境ではあります。

心配して隠れた場所から見ていると、観客の方をキョロキョロと見回すぼんちょ。

見ていて「大丈夫か?」と心臓がバクバクしていたことを今でも覚えています・・・

ですが、ぼんちょは「いつもと一緒のことやればいいんでしょ?」という感じで、発表課題だった大きいスコップを箱に片付けるという役割をみんなの前で立派に果たすことができました。

後から管理者の先生から、「発表会は、担任にとって一番子どもへの思いが入る行事。ぼんちょ君が最後の発表会で取り組めたのを見た時は全員で喜んだ。あの瞬間は忘れられない。」と言われました。

ぼんちょに合わせた工夫があったからこそ、力を発揮することができた発表会。

先生たちには本当に今でも感謝しています。

特別支援学校への就学のための準備

特別支援学校の見学と就学相談

特別支援学校の見学は2回ありました(年長の時に2回)。

見学と同日に支援学校の先生との就学相談がありました。

1回目は夫も一緒に、ぼんちょを連れて行きました。

最初に説明を45分、子どもも一緒に席について聞きました。

多くの子が普通に座って静かにしてて

「え?ここ支援学校の見学ですよね!?」

と驚いた記憶・・・。(それが難しい子も、もちろんいました)

ぼんちょはというと、夫と私でなんとか座らせ続けました。見学の時は、

エレベーターを見つけて近づく

行きたくない方向には歩かないと地面に這いつくばる

こんなことがありました。夫婦で行って良かった・・・。

説明と見学の後、順番的に就学相談までかなりの待ち時間があったので、一旦外に出ることにしました。時間になって夫婦+ぼんちょでいざ「就学相談」。

支援学校に入学希望ですか?

→はい。療育手帳もA判定で重度ですし、迷いなく支援学校に入りたいです。

支援学校に通う場合バスを利用されますか?

→はい。迎えは自家用車で迎えに行く日もあるかもしれませんが、行きは毎日バスを利用したいです。

覚えのためにぼんちょさんの写真を撮らせてもらっても良いですか?

→いいですよ〜。

話した内容はこんな感じ・・・!

「小学校の支援学級も見学に行ってみてくださいね〜」などと話された保護者もいたそうですが、そんな話は

一切なかった・・・!

私が「迷いなく支援学校を希望する」と最初に伝えたのもあるかと思いますが、「この子は支援学校が適している」と支援学校の先生にも思っていただけたのでしょう。

ちなみにぼんちょはというと、就学相談の間、夫と私の間で基本おとなしく座っていました。ですが、途中なぜか椅子の上に立とうと試みるなど、普段しないような動きがありましたよ。

不慣れな場面だと普段しないようなことをしようとしますね。

↓支援学校への就学準備についての詳細はこちらもどうぞ

就学前健診

就学前健診は多くの自治体で学区の小学校で受けるそうですが、私が住んでいる自治体は違います。

幼稚園や保育園に所属しておらず児童発達支援を利用している子どもは、別日に指定の場所で行われるのです。これはありがたい配慮です。

ぼんちょが住んでいる市の就学前健診は、それ以外の子も小学校へは行かず市の体育館で行われます。所属している園ごとに受ける時間帯が決まっています。

ほとんどが障害のある子の家族。待ち時間も少なく終わります。

なのにぼんちょは、待合室のホワイトボードのペンをつかんで放り投げるほどのご機嫌ななめっぷり。よく知ってくれている児童発達支援センターの先生や保護者、子どもたちばかりだったのでみんなで拾って助けてくれたんですけどね。

内科検診なども助けてもらいながら何とか終えることができてありがたかったです。

放課後等デイサービスの見学と契約

放課後等デイサービスは、年中の秋から気になるところには一通り私だけ見学に行きました。その中から、一番行きたい事業所に、夫とぼんちょを連れて年長の秋にも再度見学へ行きました。

その時に、利用希望を伝えましたが、定員いっぱいで待ちも多いため待機も受け付けられないと言われました。ですが、どうしても諦められずその事業所に通いたい気持ちがありました。

そこで、

「キャンセル待ちの利用からでも構いません。」

「曜日はいつでも大丈夫ですし、送迎も自分で行います。」

「通わなかったら悔いが残りそうなので、他の事業所は利用せずに空くまで待ちます。」

こんな言葉を並べて年中の12月ごろにメールで気持ちを伝えました。すると、ひとまず空き待ちの待機に加えてもらうことができました。

このような流れだったので1年生から放課後等デイサービスを利用することは半ば諦めていました。ところが、ぼんちょは強運の持ち主。

なんと、年長の2月に「月2回の利用でもよければどうですか?」と言っていただき、利用できることが決まりました。

新しい日中一時支援事業所の利用

小学1年生の夏休みに備えて日中一時支援事業所探しをしました。

ぼんちょの住んでいる市では、夏休みの平日毎日利用できるくらい利用支給量が増えます

日中一時支援の事業所は、もともと1カ所は固定で利用しているところがありました。

ですが、夏休みの間、毎日同じ場所に行くよりも、いろいろな経験ができるといいなと考え、年長のうちにもう1箇所利用できる事業所を増やすことに決めました。

日中一時支援は併用できることが多いです。放課後等デイサービスはぼんちょの住んでいる自治体では併用不可。この辺りは住んでいる自治体で運用が変わります。

通う予定の支援学校の近くに1箇所通える場所を見つけ、12月から少しずつ利用を始めて慣らしました。支援学校1年生の夏休みに大成功だったので、この時に利用を開始しておいて良かったなと心から思います。

児童発達支援センターの卒園式

ぼんちょの卒園式で、母パトまめは保護者代表挨拶という大役(?)を任されることになりました。私たち家族をたくさん助けてくれた先生方に向けて伝えたいことはたくさんありました。なので、即答で引き受けることにしました。

心配なのは、「挨拶の間ぼんちょは?」ということ。

卒園式という特別な場で、離れられるか心配でしたが夫や担任の先生が側についていてくれたので、問題なく前に出てしゃべることができました。

式の間、ぼんちょは1人で椅子に座っていました。

入園した時はわたしの膝の上でした。大きくなったなと感じ、胸が熱くなりました。

式の後は教室に戻ってお別れがありました。

保護者同士とても仲の良いクラス。

担任の先生は3年間持ち上がりでした。

年長になった瞬間から、

「ずっと児童発達支援センターにいたいよね」

「ここを卒園するなんて絶対にロスになる」

なんて保護者同士で言い合うくらい。それほど子供にとっても保護者にとっても居心地の良い場所でした。

でもずっといられるわけではないので、みんなそれぞれの進路に進んで頑張っています。親の会などで出会えた時には、近況報告しています。ここでぼんちょと一緒に過ごした子供達のことは、いつまでもみんな可愛く思えます。

成長記録をもっと読みたい方はこちらからどうぞ↓

まとめ

重度知的障害児「ぼんちょ」の6歳の特徴や成長の記録をブログにまとめました。

年長であり、就学の準備や4年間お世話になった児童発達支援センターを卒園するなどの新しいライフステージに進む時期でした。

卒園を目前にして、入園したころを思い出しました。

とても成長がゆっくりなぼんちょでしたが、入園したときと比べると年長の時期は身辺自立も遊び方も本人なりにはっきりと成長した面がありました。

振り返ってみても、2歳から6歳まで過ごした中では、5〜6歳の年長の時期の成長の伸びが一番大きかったように感じます。

このブログが、同じような悩みや迷いを抱える方に何かヒントとなることがあれば幸いです。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!