我が家の重度知的障害と診断された「ぼんちょ」が赤ちゃんだった時の様子を紹介します!

重度知的障害と診断された「ぼんちょ」の0歳児の頃の特徴や成長の記録をブログにまとめます。

ここに書いてある成長記録がすべての知的障害の子どもに当てはまるわけではありません。

ひとりの重度知的障害の男の子の過去の記録として誰かの参考になれば幸いです。

重度知的障害児の赤ちゃん期の発達は生後半年まで順調!7ヶ月以降に発達の遅れを感じるように・・・

重度知的障害児「ぼんちょ」が0歳だった頃の様子をまとめます。

結論から言うと、生後半年間は特に発達が遅れていると感じることはありませんでした。

発達の遅れが気になり始めたのは、ぼんちょの場合は生後7ヶ月以降です。

→発達の遅れが気になり始めた7ヶ月からの成長記録をすぐ読む場合はジャンプ

重度知的障害児の0歳6ヶ月までの成長記録|順調だったけど乳児湿疹が大変!

重度知的障害児「ぼんちょ」の生後半年(6ヶ月)までの発達は、親から見て順調でした。

親子手帳に載っている項目や健診の記録をもとに、ぼんちょの赤ちゃん期について実際の成長を記録してみます。

| 首すわり | 3ヶ月健診で確認◯ |

| 寝返り | 5ヶ月で完成◯ |

| ハンカチテスト(ハンカチを顔にかけられて手でとる) | 6ヶ月健診で確認◯ |

| 目が合う | 2ヶ月ごろ◯ |

| あやすとよく笑う | 3〜4ヶ月ごろ◯ |

生後すぐから

- 母乳を飲むのがプロ

- 抱っこを嫌がることもない

というように順調なスタートでした。

のちに重度知的障害と診断される「ぼんちょ」ですが、0歳から0歳6ヶ月の時期は他の赤ちゃんと比べても大きな成長の差もなく、私にとっては育てやすい赤ちゃんでした。

発達とは関係ありませんが、この頃の1番の悩みはひどい乳児湿疹でした。

なので、定期的にかかりつけ小児科を受診して湿疹に関する処方をしてもらいました。

顔の湿疹は結構ひどくて・・・手が顔に当たってよく傷になって血が出ていました

重度知的障害児の0歳7ヶ月から1歳までの成長記録|10ヶ月になってもひとりずわりができない

重度知的障害児「ぼんちょ」の発達の遅れを感じるようになったのは、生後7ヶ月ごろからです。

1番の心配は、親子手帳に載っている

- ひとりずわり

- ハイハイ

が10ヶ月を過ぎてもなかなかできなかったことでした。

親子手帳に載っている項目や健診の記録をもとに、ぼんちょの実際の成長を記録してみます。

| ひとりずわり | 生後8ヶ月を過ぎてもできない× |

| パラシュート反射 ※ | 10ヶ月健診で反応なし× |

| ハイハイ | 生後11ヶ月を過ぎてもできない× |

| つかまり立ち | 生後11ヶ月を過ぎてもできない× |

※パラシュート反射の確認方法は次のとおりです。

パラシュート反射:

赤ちゃんの身体を支えて抱き上げ上体を頭から落下させるようにすると両上肢を伸展させ両手、指を開いて体を支えようとします。10 か月で前方パラシュート反射がみられないもの、左右差のあるもの、手の開きがわるいものは異常であるとされています。

参照:

乳幼児健康診査身体診察マニュアル

国立成育医療研究センター

↑ぼんちょの場合は、かかりつけ小児科の先生が診て確認してくれました。

| 呼びかけに応じる | 生後7ヶ月〜1歳の間にできない× |

| まねをする | 生後7ヶ月〜1歳の間にできない× |

特に身体の発達が遅いと気づいてからは、病気や障害の心配をしました。

7か月や8ヶ月の頃になってもまだうつ伏せより仰向けでいることも多いなど、心配することが多かったです。

かかりつけ小児科の先生も10ヶ月健診で

- 支えなしで座れない

- パラシュート反射が出ない

といったぼんちょの状態を一緒に心配してくれました。

1歳になっても状況が変わらなかったら、「大学病院の小児神経科の受診を考えましょう」と言われました。

精神(情緒)面での発達も、

- 名前を呼んでも反応がない

- 「パチパチ」や「バイバイ」の動作が増えない

といったことが気がかりでした。「聴覚や視覚に問題があるのでは?」とも考えましたが、

- おもちゃの音がする方を見る

- ほしいものを手に取る

などは問題なくできていました。なので、身体と共に精神面の発達も遅いのだなと発達障害や知的障害の可能性を考え始めました。

赤ちゃん期に発達が心配になった時にできる保護者の対応

赤ちゃん期にぼんちょの発達を心配して、いてもたってもいられなかったパトまめが実際にして良かったこと・しておけば良かったことを過去を振り返りながらお伝えします。

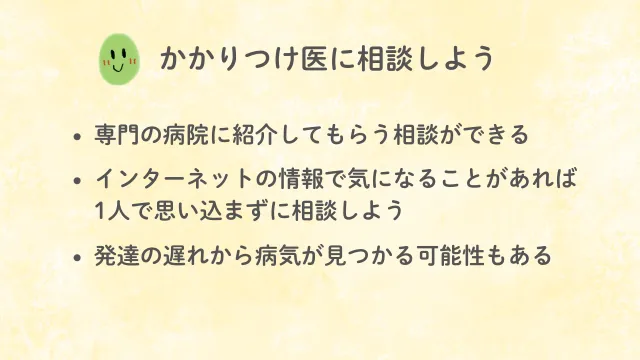

子どもの発達のことを相談できるかかりつけ医師を見つける

私は、かかりつけ小児科の先生を一番頼りにして相談していました。

ちょうど乳児湿疹で小児科に行く回数も多かったので、その度に発達のことで心配になる気持ちを聞いてもらいました。それもあり、その後大学病院を紹介してもらうのもスムーズだったのはよかったことです。

不安な気持ちから、インターネットで赤ちゃんの発達について検索することもありましたが、私はその情報が正しいかどうかを医師に質問していました。

また、発達の遅れがきっかけで何か病気が見つかることもあるため、医師への相談は大切です。

赤ちゃん期の発達のことは、医師に相談するのが一番確実だと実感しました。

保育園や子育て支援センターで保育士に相談できる

のちに重度知的障害と診断される「ぼんちょ」ですが、生後10ヶ月で保育園に入園しました。

保育園入園の時に、「おすわり」も「はいはい」もしていませんでした。

保育園に入園してからは、担任の先生にも発達の心配事を伝えることができました。

家族以外の視点で、ぼんちょのことを見守ってくれる人が増えることはありがたいことでした。

もし保育園に入らない場合は、地域にある「子育て支援センター」を利用すると保育士に相談することができます。

子どもの成長の記録を残すことはとても大切

私は生後7ヶ月以降、ぼんちょの成長や気になることについて記録を残していきました。

親子手帳に書いたり自分の手帳に書いたりしていたのですが、いざ相談するときにとても役立ちました。

子どもの発達について相談する場合、生まれた時からこれまでの成長について詳細を聞かれることもあるため記録はとても大事です。

もしも同じ境遇の方がこのブログを読んでくださっているとしたら、生活の中で心配なことや困っていることを記録しておくことをおすすめします。

まとめ

重度知的障害と診断された「ぼんちょ」の赤ちゃんの頃の特徴や成長の記録をブログにまとめてみました。

ぼんちょの場合、

- 生後7ヶ月で仰向けで過ごすことが多い

- 生後10ヶ月過ぎてもパラシュート反射がなくひとり座りできない

など、0歳の時点で他の赤ちゃんとの差を感じていました。

よく子育てについては次のような言葉を目にしたり耳にします。

- 「他の子と比べるのは禁物」

- 「その子の成長ペースを見守って」

ですが、私はぼんちょの発達の状況を楽観視できなかったです。

とても焦ったし、「ひとりずわり」や「ハイハイ」をさせるために家庭でできる方法がないか探してやってみたりもしました。

今となってはしっかり心配して早めに医療機関や専門機関とつながる行動をとって良かったです。

心配して、たくさん相談して後で成長が追いついて何も無かったら無かったで良いのです。

ぼんちょの場合は早めに医療機関とつながった結果、早期に知的障害がわかり2歳から療育を受けることができています。

もしも同じ境遇の方が読んでくださっているとしたら、心配なことを書き出してお医者さんに相談してみると良いかもしれません。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!