我が家の重度知的障害と診断された「ぼんちょ」が4歳だった頃の成長や特徴だった行動をブログで紹介します!

重度知的障害児「ぼんちょ」の4歳の頃の特徴や成長の記録をブログにまとめます。

ここに書いてある4歳の頃の成長記録がすべての知的障害の子どもに当てはまるわけではありません。

ひとりの重度知的障害の男の子の過去の記録として誰かの参考になれば幸いです。

4歳の特徴の前に!3歳後半までのおさらい〜年少の頃。困りごと増。

「成長=楽になる」ではなく、できるようになったからこそ起こる困りごとがあると知りました。

重度知的障害と診断された4歳児の「できるようになったこと」と「困りごと」

ぼんちょの4歳の発達の成長記録をブログにまとめます。

この時期は年少〜年中にあたる時期です。

4歳にできるようになっていたこと

- ご飯をすくってあるスプーンを1人で持って口に運ぶ。

- 靴下を脱ぐ。

- お風呂前に自分で服を脱ごうとする。

- 舌でタンギングして音を出すなど口の使い方のバリエーションが増える。

- 遊具に興味が出てきて自分から複合遊具に挑戦する。

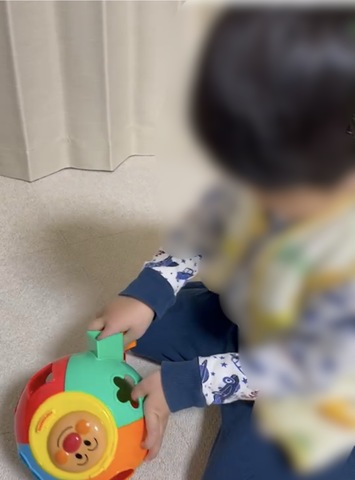

- 立体の型はめブロックパズルが1人でできる。

- おもちゃ(実物)を2つ提示すると手を差し出して1つを選択する。

- 人に対して自分の思いを伝えたりアピール行動が増える。

- 怒られていることがわかる。

4歳代でも少しずつできることが広がりました。

4歳で感じた困りごと

4歳台に困っていたことは次のとおりです。

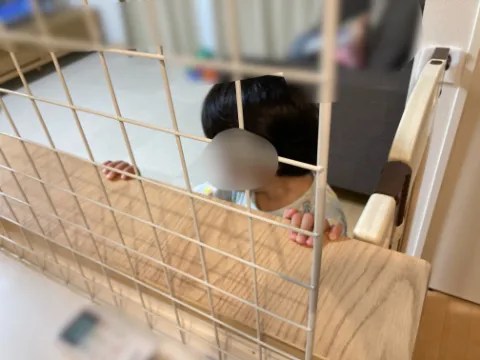

家事ができない

4歳のぼんちょは次のような気持ちが芽生えていました。

- 人に何かしてほしい

- 人にそばにいてほしい

4歳ごろのぼんちょは、1人で過ごせる時間がとても短かかったです。たとえば、私がキッチンで家事をしていると次の行動に出ました。

- キッチンに向かっておもちゃを投げる

- 椅子を引きずって運んで踏み台にしてキッチンカウンターに登る

家事ができない!

これでは困る・・・と、試行錯誤しながら即対策。柵を設置してみました。

100円ショップで購入した鳥よけ?も置いてみました。

最終的にはアクリル板で透明の壁を作って設置するという方法に落ち着きました。でも、キッチンへの侵入やキッチンに物を投げるのを防いだとしても根本は何も解決できていません。

ぼんちょの精神発達年齢が1歳台と考えると、近くに大人がいてほしいのが当然の時期。

そこで、ぼんちょと母親である私が次のように自分の行動を変えることで対応しました。

- なるべくぼんちょがいない時に家事をする

- 呼ばれたら家事を中断してぼんちょの側へ行く

まずは、ぼんちょが「声を出す」「手をたたく」など何かしらアピールがあるようならすぐに駆けつけ、「正しく呼べば来てくれる」ことをぼんちょに教えることを伝えることを最優先しました。

体が大きくなってきたこと

ぼんちょは公園で複合遊具に興味が出てきました。ぼんちょには次の特徴があります。

- 身長が高い

- 動きが激しい

そのため、公園で走り回ったり複合遊具で遊ぶときに他の子どもと衝突するトラブルの心配が出てきました。

遊ばせてあげたいけれど他の子の安全は守られるべき・・・

そこで、基本的に公園は人が少ない時間帯を狙って行くようになりました。

※知的障害児とその家族が直面する公園でのトラブルについての記事はこちら↓

また、4歳終わり頃の体重は約20kg。

抱っこも難しくなりました。

なるべく自分で歩くのが基本だとしても、緊急事態に備えて移動できる手段を持っておいた方が良いのでは?と考えました。

そこで50kgまで乗れるスペシャルニーズバギー コンセプトチェアを購入しました。

※50kgまで乗れるバギー「コンセプトチェア」を実際に使用例を紹介している記事はこちら↓

◯◯を触る

4歳からオムツの中に手を入れることが増えました。

保育園に通っていた2歳ごろからときどき触って気にすることがありました。

ですが、明確に触っていることが増えて気になり始めたのは4歳です。

最初は排尿したい時や排尿後に触っているのかもと観察していたのですが眠い時や手持ち無沙汰な時にも触っているようでした。

結論、次の対応で防ぐようにしました。

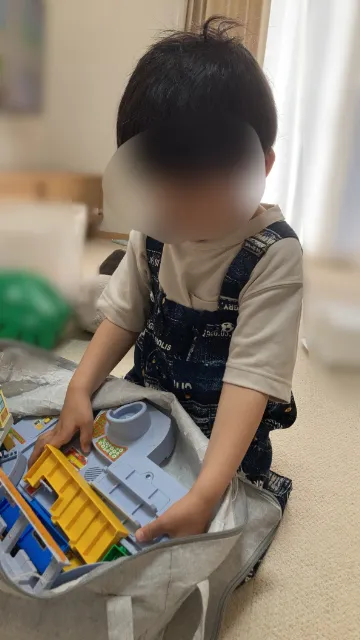

- サロペット(オーバーオール)を着せて物理的に手を入れられなくする

- 他のことに誘う

重度知的障害4歳児の特徴的な行動の記録

4歳のぼんちょに見られた特徴的な行動を記録します。

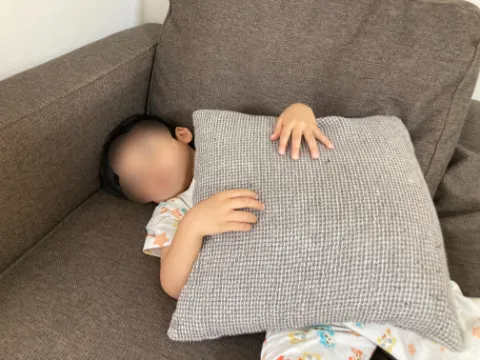

行動ごとに場所のマイルールができる

| 横になってくつろぐ | ソファー |

| 排便 | 椅子の後ろに隠れて |

| おもちゃを集める | 部屋の四隅やソファーの下 |

教えたわけでもなく、こんな風に行動と場所のマイルールができていました。

同時に、ずっとわからなかった「公園の中」と「公園の外」の区別もわかり飛び出しが無くなりました。

日常生活の中で、「これをするならここ!」という仕組みがわかってきたみたいです。

この頃から「場所」と「活動」が結びつくことが、重度知的障害のぼんちょにとって次の活動を理解したりルールを理解したりする助けになっていきました。

ぼんちょに勝手にマイルールで決められると困る場合もあるのだけれど、「この場所ではNG」だけど「この場所ではOK」といったルールも習慣づけやすくなりました。

ドアの開け閉めブーム

4歳ごろからドアの開け閉めをするのが好きでした。

この頃から小学生になるまでの間、何度かブームになっています。

「誰にも迷惑かからないならご自由にどうぞ!」なのですが、次の活動に移れなかったり人の邪魔になるのは困ります。そこでどう対処したかというと・・・

ドアを通り過ぎる時だけ全力ダッシュ

手をつないでダッシュで通り過ぎていました。

我が家ではよく使う手法だったりします。

エレベーターにハマった時も

好きだった洗車機が一時期怖くなった時も

すれ違う人に近づいて匂いそうになった時も

とにかくダッシュで通り過ぎることでやり過ごしていました。

意外にもこれが走ることが好きなぼんちょには効果的。

対象を気にせず通り過ぎることが多かったです。

組み立てるよりも分解するのが好き

3歳の頃からパズルを他人に全部はめさせて、自分は分解するということを繰り返していました。それがトミカ・プラレールのおもちゃで顕著に現れるようになりました。

「カンカン踏切」というタカラトミーのおもちゃがお気に入りで、何度も「組み立てて!」と要求がありました。

組み立てるまではじーっと見て待っています。

そして完成した瞬間、自分で全てのパーツを分解していきます。

組み立てるのが自分では難しいから・・・というのもありますが、

「分解する」

「バラバラにする」

「崩す」

この行動がよく見られました。

まとめ

重度知的障害児「ぼんちょ」の4歳の特徴や成長の記録をブログにまとめました。

重度知的障害と診断された我が子「ぼんちょ」の4歳の成長と特徴的な行動を振り返ると「できるようになったこと」と同時に「困りごと」がたくさんありました。

それに対して、「親としての工夫」も自分なりに施してきました。

成長に伴ってできることが増える一方で、新たな課題や悩みも出てくる──それがぼんちょのリアルな姿でした。

・自分の思いを伝えようとするアピール行動

・場所や行動のルールが結びついてくる

・遊びや興味が広がる

といった成長が見られました。一方で、

・家事ができないほどの母への要求

・体の成長による困りごとの増加

・触ってほしくない身体の部位を触る

など、日常生活における困りごとも増えていきます。

子どもの数だけ成長のかたち、育児のかたちがあると実感しています。

このブログが、同じような悩みや迷いを抱える方に何かヒントとなることがあれば幸いです。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!