ぼんちょの物を投げる行動とは2歳台の頃から5年以上向き合ってきました。

- お子さんの物を投げる問題行動に悩んでいるご家族

- 物を投げる子どもに対する対策が知りたい方

- 物を投げる子どもがいる家族がどんなことに悩んでいるか知りたい方

物を投げる問題行動があるぼんちょ。

家の中、集団活動をしている園や学校、福祉サービス・・・

いろいろな場所で物を投げています。そのたびに

- なぜ投げてしまうのか

- どのようにしたら投げる行動が減るのか

家族、先生、支援者で一緒に考えてきました。

これまでの取り組みについて実体験を紹介していきます。

物を投げてしまうのはなぜか?

- 感覚的に面白い

- 注目してほしい

- 要求を通すため・したくないことを回避するため

ぼんちょが投げた時の前後の状況を記録していくと3つの理由が考えられました。

感覚的に面白くて投げてしまう!?

- 音が面白い

- 1箇所に集めるのが面白い

ぼんちょが投げるものは固いものが多いです。

これは投げた後、結果として音が鳴ることが面白くてやっています。

また、ぼんちょは「部屋の角」や「キッチンのシンク」などを狙って投げ、物を1箇所に集めていることも多かったです。これも感覚的に面白さを感じて投げています。

周りにとっては困る行動が本人とっては「遊び」であり楽しい。

これをどのようにして問題が少ない行動に変えて減らしていくか、家族で頭を悩ませています。

注目してほしくて投げてしまう!?

- 家族にそばに来てほしい

- 家族に見てほしい

物を投げる行動が起きやすい状況。

それは、ぼんちょがリビングにいてパトまめがキッチンで家事をしている時です。

一緒に遊んでほしい。

こっちを見てほしい。

でも、家事をしていて来てくれない・・・そんな時にアピールすることがよくありました。

また、日中一時支援や放課後等デイサービスの送迎時に先生とパトまめが話をしていると、近くにあるものを投げて気を引く行動が見られました。

要求を通すため・したくないことを回避するために投げてしまう!?

- うまくいかないから手伝ってほしい

- 次の活動をしたくない(今の活動を続けたい)

- おもちゃに飽きて違うおもちゃを持ってきてほしい

おもちゃで遊んでいて自分の思い通りにいかないと投げてしまうことがあります。

この時に泣いて投げているからとそのまま手伝ってしまうと投げたら手伝ってもらえると間違った学習をしてしまいます

おもちゃを投げるのではなく「渡す」など、その子なりの方法で相手に伝えることを教える必要があります。

他にも、園や学校への出発時間になった時にも投げるは起こります。

今している遊びを続けたい時に中断し、「外行くよ〜」と手を引いて促すと物を投げて抵抗することがありました。

また、今遊んでいるおもちゃに飽きて他のおもちゃを出してほしい時にも投げることがありました。

「投げたら新しいおもちゃを持ってきてもらえる!」と学習してしまったよ。

投げる行動を減らすための取り組み

- 投げられない環境にする

- 他の行動に替えられないかを考える

- 子どもが家にいる時の家事を最小限にする

物を投げてしまう頻度を減らしていくために実際に取り組んだことは大きく3つです。

投げられない環境にする

- 物を投げたら投げた物を手の届かないところに片付ける

- リビングに置くものを極限まで減らす

- 投げて欲しくない場所には投げられない工夫を施す

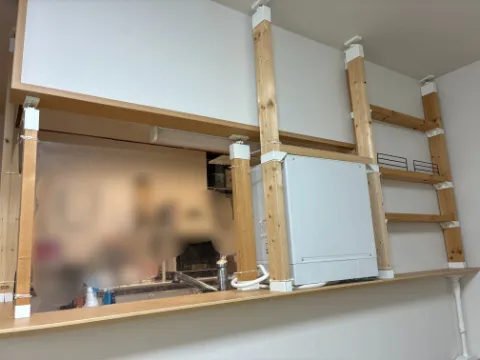

物を投げることが増えてきて最初にしたことは環境的に投げられなくするということです。

投げたら投げた物を片付けるというアプローチをしていました。

ですが、リビングに物が多いと対応しきれないためリビングの物を極限まで減らすことにしました。

その結果、我が家のリビングに残されたものはこれだけです。

テレビ・テレビ台・ソファー・クッション・Yogibo・ダイニングセット・バランスボール・ジャンピングボード・Wi-Fiルーター

おもちゃは別室から少しずつ持ってきて遊ぶようにしています。

また、キッチンのシンクなど投げてほしくない場所がターゲットになった時には物理的に投げられない工夫を施しました。

他の行動に替えられないかを考える

- 「投げる」から「入れる」行動に変換

- 危険でない感覚遊び探し

ぼんちょは投げる時にいろんな方向に投げるというよりは1箇所場所を決めて投げることが多いです。

その特性を活かして、大きな入れ物に物を入れることを促しました。

今までに

大きめのコンテナボックス、ビニールプール、リトルタイクスブロックで作った箱

いろいろ試しましたが、本人にハマらなければこちらの意図どおりにはならないのが重度知的障害児の子育ての難しさ。

最終的には

テレビ台の引き出し、bilibo

にたくさんのおもちゃを入れて集めることにハマり、それが少しだけ投げる行動の代わりになりました。

ぼんちょがハマらなかった大きな入れ物でも他の子にはハマるかも。

「入れる」は片付けと相性が良いです。ぼんちょは、おもちゃに飽きてくると投げて取り替えてもらおうとすることがありました。

これは片付けを教えるチャンスと捉えて片付けの入れ物に入れるよう促しました。

おもちゃにも飽きているため、投げるのではなく入れたら新しいことができるというメリットの理解が早かったです。

また、投げる以外にも好きな感覚遊びを増やすことにも常に取り組んでいます。

チラシ破り、スライム遊び

これらはぼんちょにとっては比較的長い時間集中して1人で遊べる安全な感覚遊びです。

子どもが家にいる時の家事を最小限にする

- 子どもが1人で取り組める知育玩具や課題が最初は少ない

- 家事をスモールステップにする

私は3歳くらいになると子どもは勝手に1人で遊ぶものだと思っていました。

ぼんちょに出会って、その概念は崩れました。1人で正しく遊べるおもちゃが少なすぎるのです。

1人では正しく遊べない、思うように遊べないから最終的には感覚的に面白いから投げてしまったり、うまくいかないから投げてしまったりするのです。

子どもが1人で活動できる時間を作っていくためには、本人に合うおもちゃや課題を探し、遊び方をくり返し見せて教えていくしかないのだと結論を出しました。

そのためには、ぼんちょが家にいる間の家事を最小限にする必要がありました。

基本的には、ぼんちょが園や学校、福祉サービス事業所に行っている間に夕食作りなどは済ませます。でも、どうしても難しい時はあります。

そんな時は家事をスモールステップに分けます。

鍋で煮干しで出汁をとったら、ぼんちょのところへ行く

野菜を切ったら、ぼんちょのところに行く

野菜を鍋に入れたら、ぼんちょのところに行く

こんな感じで、細切れに家事を進めることにしました。家事をする時には1人でも安全に遊べるおもちゃや課題を渡し、短い家事が終わるごとにぼんちょとおもちゃで遊んだり困っていることを手伝ったりします。

すると、段々と投げる頻度が減っていきました。

投げる行動ありきでの支援を考える

物を投げる問題行動を無くしたいと努力は続けています。

ですが、完全に無くすことは難しいかもしれません。

そこで、投げる行動が完全には無くならない可能性を想定した支援も続けています。

- 投げても良い場所や物を設定する

- 自分で片付けをする

この部屋の角に向かってなら投げてもOK

この部屋はカラーボールなら投げてもOK

ぼんちょが通う放課後等デイサービスで、ルールを徹底して教えてくれています。

ぼんちょの投げる行動は、感覚的に面白くて遊びとして投げている割合が大きいです。

それを無理矢理止めるということは、本人のストレスや他の感覚刺激的な問題行動につながる可能性もゼロではありません。

だからといって、他の人の安全が脅かされるようなことがあってはなりません。

重度知的障害であっても場所とルールをひもづけることは繰り返すと比較的理解しやすいようです。

また、投げた後には自分で片付けるということも大事なことです。

自分でやったことは自分で後始末!

私は「ぼんちょの投げる行動がいつか強度行動障害になるのでは?」と不安に感じて、放課後等デイサービスの先生に相談したことがあります。

その時に先生から伝えられたのは、

「今の段階では、支援者が投げる場所を指定した時に応じられているし、投げて楽しんだ後に自分で片付けることにも応じているので、そこまで大きな問題になっていませんよ。」

ということでした。

私としては、「投げる」=「危険」という認識しかなくて、何としてでも辞めさせたいという気持ちでいました。でも、先生からの言葉を聞いて、

「本人に分かるルールを設定して、他人にとって大きな迷惑にならないのであれば投げる行動がゼロにならなくても問題にはならないのかも」

と、少しだけ気持ちが軽くなりました。投げる行動を減らす努力を重ねつつ、投げる時のマナーやルール設定も必要な支援として取り組んでいきたいです。

投げることについての過去の投稿はこちら↓

まとめ

物を投げる行動は、感覚的な楽しさ、注目を集めたい気持ち、要求を通したい思いなど、子どもそれぞれの理由が背景にあります。

この行動を減らすためには、環境の工夫や代替行動の提案、取り組める遊びや課題を増やしていくなど、家庭の努力と労力を要します。家庭だけでなく学校や園、利用している福祉サービスの事業所などでも行動について情報共有して同時進行で取り組んでいく必要があります。

また、完全に行動をなくすことが難しい場合でも、ルールを設定し、許容できる範囲で投げる行動を管理することが現実的なアプローチの1つです。子どもの特性を理解し、根気よく支援を続けることで、行動の問題になる部分を減らしていくことが生活していく上で大切になります。

同じような悩みを抱えているご家庭にとって少しでも参考になれば幸いです。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!