重度知的障害児と暮らすきょうだい児の習い事の送迎をしたり、頑張りを見る時間を作るためには、母ひとりの力だけでは難しい現実があります。

- 知的障害児のきょうだい児が習い事を始めたがっている

- 知的障害児の親がきょうだい児との時間を作る方法を知りたい

- 知的障害児を預けられる支援・福祉サービスが知りたい

重度知的障害児の「きょうだい児」にあたる子どもの習い事に付き添うなど、親が「きょうだい児」との時間を過ごすための方法についてブログでまとめます。

この記事を書く理由は、実際にまわりで、障害児のケアのために「きょうだい児」に習い事を習わせてやりたくても難しいといった声が聞かれたからです。

今回は、重度知的障害のぼんちょを育てている経験をもとに、障害児を育てる親が「きょうだい児」との時間を過ごすために利用できる支援・福祉サービスについても紹介します。

先に結論からお伝えるすると、私パトまめは、ぼんちょ兄との時間を過ごせるように周りの援助(家族・福祉サービス)にたくさん頼っています。

重度知的障害児のきょうだい児の習い事のスケジュールは?

きょうだい児であるぼんちょ兄の習い事のスケジュールを中心に、1週間の母以外の家族のスケジュールを紹介します。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

| ぼんちょ兄 | 公文 18:00 | スイミング 17:00 | スイミング 17:00 | 公文 18:00 | スイミング 17:00 |

| ぼんちょ | 自宅 (学校迎え) | 日中一時支援A 18:00まで (迎えは自分) | 自宅 (バス帰宅) | 日中一時支援B 17:30まで (事業所送迎) | 放デイ 18:00まで (自分送迎) |

| 夫 | 19:00帰宅 | 19:00帰宅 | 19:00帰宅 | 19:00帰宅 | 18:00帰宅 |

ぼんちょ兄、多忙。

ですが、重度知的障害児の「きょうだい児」であっても、毎日習い事に通うことができるのです。それは福祉サービスを利用しているからです。

ぼんちょ兄の現在の習い事は、公文とスイミング。

ぼんちょは自宅で過ごす曜日もあれば福祉サービス(日中一時支援、放課後等デイサービス)を利用する日もあります。

重度知的障害児のきょうだい児の習い事の送迎や付き添い、どうやってする?

きょうだい児の習い事に付き添うかどうかは、場合による

きょうだい児が習い事をするにあたって何が障壁になるかというと送迎や付き添いです。

送迎や付き添いが必要かどうかは、

習い事の場所

きょうだい児の年齢

きょうだい児の希望

によります。まだきょうだい児の年齢が小さかったり、本人が見てほしいという場合は付き添いたいですよね。

ぼんちょ兄の習い事については、次のように対応をしています。

| 公文 | 送迎のみ。送るのはパトまめ、迎えは夫。 |

| スイミング | 送迎+誰か家族がぼんちょ兄の泳ぎを見る。 |

きょうだい児であるぼんちょ兄の気持ちとして、「スイミングは頑張りを家族に見てほしい」という気持ちがあります。

ぼんちょ兄の「習い事を見てほしい」という気持ちが無くなるまでは、その気持ちを優先しよう!と家族で決めました。

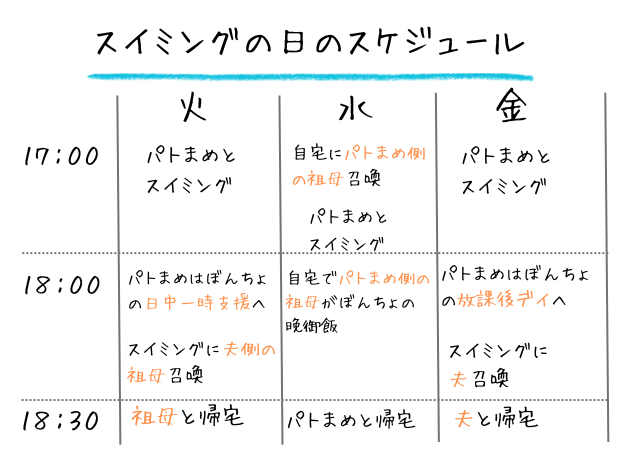

きょうだい児が習い事に行く日の実際のスケジュール

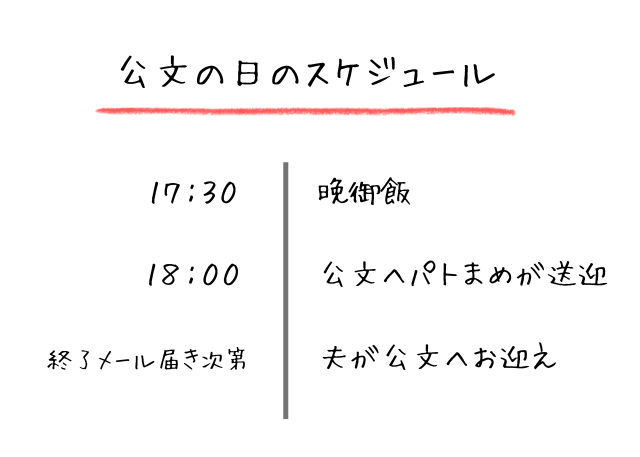

きょうだい児「ぼんちょ兄」が公文に行く日はこんなスケジュールで動いています。

17時半から晩御飯。食べ終わったら、パトまめがぼんちょ兄を(ぼんちょも連れて)公文まで送ります。

公文は終わり時間が決まっておらず、終わったらメールで終了のお知らせが来ます。

そのお知らせが来たら、仕事から帰った夫に伝えて迎えに行ってもらっています。

きょうだい児「ぼんちょ兄」が公文に行く日は、曜日でバラバラなスケジュールになります(図にしてもわかりづらいですね)。

重度知的障害児「ぼんちょ」がサービスを利用していない水曜日は、おばあちゃんに自宅に来てもらいます。

パトまめがきょうだい児「ぼんちょ兄」のスイミングに付き添っている間に、パトまめが用意した晩御飯をぼんちょに食べさせてもらいます。

ぼんちょが日中一時支援を利用する火曜日と放課後等デイサービスを利用する金曜日は、スイミングを少し見た後ぼんちょを事業所まで迎えに行きます。入れ違いで、火曜はおばあちゃん、金曜は他の曜日より早く仕事を終える夫にスイミングに来てもらってぼんちょ兄のスイミングを最後まで見てもらいます。

このように福祉+家族総出で我が家はやりくりしている状況です。

重度知的障害児の親がきょうだい児との時間を過ごすためにも利用できる福祉サービス

障害福祉サービスを利用するためには?

放課後等デイサービスや日中一時支援といった障害福祉サービスを受けるための相談窓口としては、相談支援事業所や、それぞれの行政の福祉課や社会福祉協議会が担っていることが多いです。

まだ十分な支援に繋がれていない人がこの記事を読まれている場合は、市役所の担当課に相談してみましょう。

※放課後等デイサービスや日中一時支援の利用についてはこちらの記事も参考にどうぞ↓

障害福祉サービスって月にどれくらい利用できるの?実際の支給量は?

重度知的障害児「ぼんちょ」が住んでいる地域では、日中一時支援と放課後等デイサービスを利用できる支給量は次のとおりです。

| 日中一時支援 | 月10日 (夏休みは7月が15日、8月が23日、両親が就労している場合は23日) |

| 放課後等デイサービス | 月5日 |

支給量のルールはお住まいの市町村によって異なります。

ぼんちょが住んでいる地域では両親が働いている場合、日中一時支援は平日のすべてカバーできるだけの利用日数が支給されます。

ですが、両親のうちどちらかが働いていない場合は、平日の放課後にすべて福祉サービスを利用することはできません。そのため、福祉サービスが足らない部分は、家族でなんとかせざるを得なくなるのが現状です。

障害福祉サービスの支給量はどうやって決まる?

放課後等デイサービスや児童発達支援の利用日数支給量の決定は、それぞれの市町村ごとにルールが決まっています。市町村のルールをベースに、利用する子どもの特性や支援の必要度を考慮して決定されます。

日中一時支援の利用日数支給量の決定も市町村ごとにルールが決まっています。

ぼんちょの住む市町村で現在考慮されているのは「保護者の勤務状況」と「保護者の心身の状況」です。

日中一時支援については子どもの特性や支援の必要度(障害の重さ)は考慮されていません。

また、きょうだい児の有無や近所に頼れる家族がいるかどうかも考慮されていません。

障害が重い子どもにきょうだい児がいる場合、きょうだい児が我慢を多く強いられる現実があります。きょうだい児が得られるはずだった経験や親との時間が失われることのないように、もっと「対象児のきょうだい児の状況」にも目が向けられると良いなと個人的に願います。

「きょうだい児」の習い事の付き添いに障害児を連れていくのも1つの方法です。実際に、重度知的障害児の「ぼんちょ」を連れてスイミングに付き添うことがあります。ですが、どうしても「ぼんちょ」が座って待つことができなければ退室しますし、「きょうだい児」とだけの時間を持つことを大事にしたいと考えています。

まとめ

今回は、重度知的障害児の「きょうだい児」にあたる子どもの放課後の習い事に付き添うなど、親が「きょうだい児」との時間を過ごすための方法についてブログでまとめました。

重度知的障害のぼんちょを育てている経験をもとに、障害児を育てる親が「きょうだい児」との時間を過ごすために利用できる支援・福祉サービスについても紹介しました。日々のぼんちょ兄の習い事を含むスケジュールをこなすために、障害福祉サービスと家族からの援助は我が家では欠かせない状況です。

障害児にたくさんサポートがいるからといって、「きょうだい児」にサポートがいらないわけではありません。私はそれぞれとの時間を大切に過ごしていきたいと考えています。

この記事は、重度知的障害と診断されたぼんちょと、その家族の実際の経験をもとに作成しています。

きょうだい児がいるご家庭に少しでも参考になることがあれば幸いです。

もし、何かお気づきの点がありましたら、お問い合わせページよりお知らせください。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!