我が家の重度知的障害と診断された「ぼんちょ」の3歳前半の様子をブログで紹介します!

3歳で療育手帳をもらいました。

療育以外に日中一時支援の利用もスタートして少しずつ障害福祉サービスにお世話になることが増えた時期です。

重度知的障害児「ぼんちょ」の3歳児前半の頃の特徴や成長の記録をブログにまとめます。

ここに書いてある3歳児の頃の成長記録がすべての知的障害の子どもに当てはまるわけではありません。

ひとりの重度知的障害の男の子の過去の記録として誰かの参考になれば幸いです

3歳児前半の特徴の前に!3歳前のおさらい〜引越しと児童発達支援センターへの入園

2歳児後半からは、がっつり療育を受ける毎日でした。

重度知的障害と診断された子の3歳から3歳半までの発達は?|大人がサポートしながら習慣づける日々

重度知的障害児「ぼんちょ」の3歳児前半の発達の記録をブログにまとめていきます。

当時のぼんちょの成長記録や療育と家庭で実際に取り組んでいた支援について具体的に紹介します。

3歳児前半の身辺自立(食事・排泄・着脱):すべきことに集中するのが難しい

重度知的障害児ぼんちょ3歳児前半の身辺自立(「食事」「排泄」「着脱」)についての目標と達成状況はこんな感じでした↓

| 項目 | 目標 | 結果 |

| 食事 | ・大人と一緒にフォークで刺して食べる ・大人と一緒に皿を持って汁を飲む | ・大人と一緒にだったらどちらも達成 |

| 排泄 | ・紙パンツを持ってトイレに行く ・トイレの後、ズボンに足を入れる | ・「持って移動する」ことが求められていることにピンとこない。 ・気が散って足を入れようとするのが難しい |

| 着脱 | ・脱いだ靴をカゴへ入れる | 靴に注目することが難しい →脱いだ靴を大人と一緒にカゴへ入れることができるというより簡単な目標に変更 |

3歳前半の身辺自立の練習は、今やるべきことに注目・集中することがとても難しかったです。

なので、次の方法で習慣化して取り組みました。

- 環境を工夫してみる

- 大人と一緒にやってみる

3歳ではとにかく毎日取り組んで、本人に興味が出てくるのを待つ・・・という働きかけが多かったです。

大人が黒子(くろこ)のようになって手取り足取り教えることを繰り返していました。

食事以外の身の回りのことに興味を持たせることが難しかったです。

3歳児前半のコミュニケーションの「理解」は次の活動に移る流れを習慣化することから。「表出」は環境を工夫して引き出す。

重度知的障害児ぼんちょ3歳前半の「コミュニケーション」についての目標と達成状況はこんな感じでした↓

| 目標 | 結果 | |

| コミュニケーション | ・写真カードを持って移動することができる(理解) ・大人の手を引いて要求する(表出) | 意味はわかっていないけど、大人と一緒にやって習慣化 要求が必要な場面を設定すると、要求が増えた |

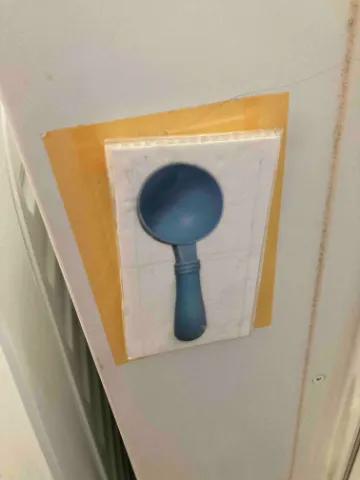

理解できることを増やすために、次の活動を意味する写真カードを持って活動場所に移動することに取り組みました。

- 次の活動や部屋を意味するカードを持つ

- 次の活動場所へ移動する

- 部屋のドアの横に貼り付ける

- ドアが開いて部屋の中に入れる

このような流れで大人と一緒に取り組むことで習慣化していきました。

ちなみにこの頃、個別課題で写真カードを使ったマッチング(同じ写真同士を合わせる)に取り組んでいましたが写真に注目するのが難しくてできませんでした。

移動時にカードを持つのも写真や絵に注目できない段階で取り組んでいました。児童発達支援センターでも家庭でも場面によっては持つアイテムを実物にしたり写真カードにしたりと試行錯誤の繰り返しでした。

「カードの意味がわかっていないのに持つことに意味があるの?」と最初は不思議でした。

でも繰り返すことで、カードを持ったら「ちがう場所に行く」「ちがう活動が始まる」ことがわかり、理解につながっているようでした。

コミュニケーションの表出スキルを伸ばすためには、本人からの要求が出やすくなるような環境を設定しました。

手の届かないけど見えるところに欲しそうなおもちゃを置くようにすると、おもちゃを取って欲しい時には大人の手を引いて連れて行って知らせることが増えました。

また、ぼんちょがお気に入りだったおもちゃが「ひも」のおもちゃでよく絡まっていました。

それをほどいてほしくて相手に渡して知らせることも増えました。

3歳児前半に大人と手を繋いで目的地まで歩く練習に取り組んだ

ぼんちょが3歳の頃、ぼんちょ兄は毎朝幼稚園まで歩いて登園していました。

ぼんちょはまだベビーカーに乗ることもあったのですが、

せっかくだから一緒に歩きたいなと思いまして。

ですが手をつないで歩こうとすると次のような困り事がありました。

- 途中でつないだ手をふりほどこうとする

- 自分の気持ちと反する方向に行こうとすると座り込む

困り事を担任の先生に相談したところ「療育でも練習しましょう」と言ってくれました。

具体的には、決まった場所まで先生と手を繋いで歩いて造花を飾りに行くという個別課題を考えてくださいました。

ぼんちょがプットイン課題が好きなので、筒状の入れ物を置いた場所に先生と手を繋いで歩いて行って造花を挿して帰ってくることが課題になりました。

家庭でも次にような条件で、手をつないで歩く練習をスタートしました。

- 短い距離

- 大人が2人以上いる時

まだ身体が小さかったので、手を振り解いたり地面に転がり込んだら抱えて自宅に帰ることを繰り返して「歩くときは手をつなぐ」ということを繰り返し伝える毎日でした。

最初はすごく大変だったけれどぼんちょ兄が幼稚園卒園するまでに一緒に幼稚園まで歩いて行って帰ることができるようになりました。

今でもそのコースがぼんちょの毎日の散歩コースです。

3歳児で頑張ったのは活動の終わりにカゴに片付けることを習慣づけること

療育では2つか3つの個別課題に取り組んでいました。1つ終わるごとに終わりカゴに入れることを練習しました。

課題ができたら「終わり」のかごに入れる習慣が、遊んでいる時の「お片付け」にもつながり、出かける前に遊んだおもちゃを箱に入れるなどの行動が家庭でも見られ始めました。

ぼんちょはプットイン課題や「入れる」行為自体が好きな感覚なので、習慣づきやすかったかもしれません。

物を投げるという問題行動に悩まされる日々

2歳台で大人や周りの人を意識させるために逆模倣やふれあい遊びに取り組んだかいもあり、大人と一緒にいる時は遊べるおもちゃが増えたり追いかけっこを楽しんだりと、人と過ごすことを楽しめるようになりました。

一方で1人で過ごす時には・・・

ガシャーン

ドーン

バーン

(全部物を投げる音)

この頃のパトまめの困り事メモにはこう書いてあります。

- キッチンのシンクやソファーの下、部屋の隅っこに物を投げる

- 大人が相手をしてくれない時におもちゃを投げる頻度が増える

投げる理由をいろいろ考えました。

感覚的に面白いからかな・・・

大人と一緒だったらうまくいく遊びが1人だとまだうまくいかないからかな

投げたら大人の視線を集められる・自分のところに来てくれると思ってる・・・?

色々考えた結果、私たち大人がとった対応は、

投げられると困るものはすべて、ぼんちょが過ごすリビングから全撤去。

めちゃくちゃ環境整備しましたよ。結構来客者には驚かれます。

部屋に「何もない」と。とはいえ、おもちゃは必要なので別の場所から選んで持ってきて遊ぶ方式に変えました。

それでもどうしても手が離せなくて「ひとりで過ごしていてね」という時間は生活の中で生まれます。

そういう時に投げる行為につながった場合は

「反応しない」

「投げたら片付ける」

「投げても良い場所(入れ物)を提示する」

という対応をしていました。

でもこれはあくまで「ゼロに近づけるための対応」。まだ誰か大人がそばにいないと「投げる」行動を完全にゼロにするのは難しい状況でした。小学生になった今でも完全ゼロにはなっていません。

3歳児前半で作業療法はいったん終了することに

児童発達支援センターに入園して慣れた頃、通っていた病院の作業療法士さんから作業療法の終了を告げられました。理由は、児童発達支援センターに通い始めたからです。

ぼんちょが作業療法を受けていた病院の方針では、

「毎日療育に通っている子は、そこで日々の訓練が受けられるから作業療法は終了」とのことでした。

後からわかったことだけど作業療法はかかる病院によって方針が全然ちがう・・・同じ児童発達支援センターに通っていても他の病院に行っている子は卒園までずっと続けられた子もいたよ。こういう情報も、同じ地域の保護者とつながって初めてわかったこと・・・

正直なところ、児童発達支援センターには作業療法士の先生はいませんでしたし「保育士の先生とは違った視点での気づきやアドバイスをもらうことができるのでは?」とも思いました。

しかし、病院の方針・・・と言われてしまったことと、ぼんちょの場合は作業療法によって目に見えての成果や成長があったかと言うとそうとも言えなかったことから無理を言わず終了することにしました。

終了しても、ピンポイントで道具の操作などを見てほしいことがあれば期間を決めて作業療法を再度お願いすることはできるとの説明もありました。

ぼんちょの場合は、作業療法でメキメキできることが増える・・・というわけではなかったです。ですが、作業療法士の先生のアプローチの仕方や、使う教材などが、親にとって参考になって良かったと思います。

3歳児前半で日中一時支援の利用開始

2歳児後半で引っ越しをして児童発達支援センターを利用するまでは「日中一時支援」という福祉サービスがあることを知りませんでした。

引っ越してきて、児童発達支援センターの保護者会行事に参加したときに先輩保護者から教えてもらって初めて知りました。

即、地域の事業所リストをもらい、先輩保護者の口コミで人気だった事業所へ見学へ行って手続きをして契約することに成功しました。

住んでいる地域での保護者同士のつながりの大切さを感じた瞬間でした。

3歳で療育手帳を取得

療育手帳の存在については知っていましたが取得するメリットがよくわからず取得していませんでした。作業療法が終了する前に作業療法の先生から「取得した方が援助が増えるから取得しておいたほうが良い」とアドバイスされました。

それからすぐに児童相談所に電話をかけて予約して発達検査を受けて取得することができました。

発達検査は「新版K式発達検査」を受けました。

ですが検査道具を投げ始めてしまったため「遠城寺式・乳幼児分析的発達検査」での問診に切り替わりました。

発達指数だけで判断すると重度知的障害の判定の結果でした。

ですが、まだ3歳だったことから伸び代があると説明されて療育手帳の判定はB判定でした。

児童相談所で療育手帳を取得して市役所に行くと「特別児童扶養手当」が認定されるかも知れないと教えてもらい、申請したところ認定されました。

療育手帳の取得にあたって生まれた時からの成長をたくさん聞かれました。

私はサポートブックを作っていたので、それを使って回答しました。

行かなかった3歳児健診・・・

重度知的障害児ぼんちょは次の理由から3歳児健診に行きませんでした。

- コロナ禍でなるべくマスク着用となっていたがつけられない

- 児童発達支援センターで定期的に身体計測を受けており集団検診も1年に1度受けている

自治体の担当課に電話で「できれば行くのを控えたい」と理由も一緒に伝えました。

3歳児健診に行かなかった体験談の詳細はこちら↓

3歳児健診に行くのを控えると伝えた結果、

「担当の保健師が自宅に訪問して聞き取りをさせてもらいますよ!」

「親子手帳の3歳半健診の欄は、実費にはなるけどかかりつけ小児科を受診して記入してもらってください」

という返答が返ってきました。こんな感じで、ぼんちょは3歳児健診には行きませんでした。

すでに療育をスタートして支援に繋がれていたからか3歳児健診で実施される知的障害や社会性を確認する診察もありませんでした。

まとめ

重度知的障害と診断された「ぼんちょ」の3歳前半の成長記録や出来事をブログにまとめました。

- 身辺自立の練習

- 集中が難しく環境の工夫や大人のサポートが必要。

- コミュニケーションの発達

- 写真カードを使って次の活動に移ることを理解するように。

- 要求する機会が増えるよう環境調整。

- 行動の変化

- 手をつないで歩く練習を療育や家庭ですると歩けるように。

- 活動の終わりに片付ける習慣がついた。

- 物を投げる問題行動に対して環境整備や対応策を試行錯誤。

- 作業療法の終了

児童発達支援センターに通うことで、病院での作業療法は終了。- 病院ごとに方針が異なるため、地域の情報共有が重要。

- 日中一時支援の利用開始

先輩保護者から情報を得て、支援サービスを利用開始。 - 療育手帳の取得

- 取得を勧められ、発達検査を受けてB判定を取得。

- 併せて「特別児童扶養手当」も認定。

- 3歳児健診には行かず

- すでに療育を受けていたため、自治体に相談の上、自宅訪問やかかりつけ医の記入で対応。

3歳児前半は、色々な動作やルールを教えようと働きかけてもなかなか一筋縄ではできることが増えていかなかったぼんちょですが、それでも根気強く習慣づけを意識して取り組みました。

この時になかなかできなかったことで小学生になってできていることもあるため、ぼんちょにはそれだけ積み重ねる必要があったんだなと今思えています。もしも今、幼児期のお子さんを育てているご家族の方が読んでくださっている場合、今皆さんがしている日々の積み重ねは確実に無意味ではないとお伝えしたいです。(実を結ぶのはだいぶ先の場合もあるけれど・・・)

知的障害児の成長や支援の実際について知りたい人にとって参考になることがあれば幸いです。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!