重度知的障害児ぼんちょとの散歩は我が家の日課です!

重度知的障害の子どもと散歩するメリットや方法、散歩を楽しむコツについてブログでまとめます。

重度知的障害と診断されたぼんちょと2歳の頃から5年間お散歩を続けてきた経験をもとに、散歩で身に付くスキルや散歩時のトラブル回避策について紹介します。

知的障害児と散歩するメリットや散歩で身につくスキルは?

知的障害と診断された子と散歩することをおすすめするメリットや散歩で身に付くスキルを6つ紹介します。

私が考える散歩のメリットは次のとおりです。

- 外出のきっかけになる

- 体力がつく、健康になる

- 荷物を持って歩く練習ができる

- 歩行のルールが学べる

- 地域の人に顔を覚えてもらえる

- 余暇活動になる

順番に詳しく説明します。

①外出する習慣が身につく

知的障害児との散歩は、外出するきっかけになり、体験を増やしたり興味を広げたりすることに役立ちます。

短くても良いので生活の中に散歩を組み込むと外出する習慣が身につきます。

将来、外出することに抵抗感が少ないと次のようなメリットが増えます。

家以外に過ごせる場所が増える

活動内容のバリエーションが広がる

また、障害のある子を育てる家族も、外出することが大変で外出の頻度や経験が減る場合があります。

どんどん家に引きこもる悪循環になる前に、1日のスケジュールの中に散歩を取り入れて外出の成功体験を重ねることをおすすめしたいです。

まずは5分以内や家の周りを歩くだけでOKです。子ども時代に散歩の練習をスタートできると、いざとなったら抱っこができるので気持ち的にも取り組みやすいです。

②体力がつく、健康になる

散歩をすることは厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」の中の「身体活動・運動に関する推奨事項」でも健康や体力づくりのためにおすすめされています。

このガイドでは、健康のために必要な成人の目標運動量は「歩行又はそれと同等以上の身体活動を1日60分以上(1日約8,000歩以上)」と設定されています。

子どものうちは学校や園での活動で運動量が確保されると思いますが、散歩の習慣があると将来的に思春期や青年期以降も運動量を確保しやすくなります。

ぼんちょは2歳から5年間散歩を続けていますが、実際に今現在特別支援学校の先生から「体力があって疲れにくい」と評価してもらっているのは散歩の習慣の成果かもしれません。

③荷物を持って歩く練習ができる

散歩の時にリュックを背負わせると、自分の荷物を持って歩く練習ができます。

就学前、ぼんちょは意外と荷物を持って歩く機会が少なかったです。

児童発達支援センターまでは自家用車や園のバスでの登園で、そこから靴箱までの距離くらいしか荷物を背負う機会がありませんでした。

そこで、散歩用リュックを用意して自分の荷物は自分で持つ練習をするようになりました。

小学校や特別支援学校では自分で荷物を持つ機会も増えますので、特に就学前に散歩で練習するのはおすすめです。

散歩に行きたいときは自分でリュックを持ってきて意思表示するようにもなりました。

ぼんちょが実際に毎日散歩で背負っているリュックはこちらです↓

④歩行のルールが学べる

散歩には学ぶべきルールがたくさんあります。

子どもが小さいうちは手をつないで歩くことが一番守るべきルールです。

散歩を始めた頃、ぼんちょは手を繋いで歩くのを嫌がっていました。

ですが、手を離したら歩くのを止めて手をつなぐことを繰り返し教えると、次第に今度は自分から手を繋ぐようになりました。

重度の知的障害でも、毎日の繰り返しでルールがわかるようになるのだと親の方が学んだ瞬間でした。

散歩で教えるルールは次のとおりです。

- 手をつないで歩く

- 道のど真ん中で転がらない

- 人の家の物を触らない

- 街路樹、生えている草や植えられている花を触らない

- 赤信号や交差点では必ず止まる

当たり前すぎるルール・・・!

当たり前ですよね。当たり前なんです。

でも、わからないんです・・・これを1つずつ、どう教えるか試行錯誤しながら積み重ねでわかってもらうしかないのです。

散歩は、こういった大事なルールを身につける機会になり得ます。

外出は事故や怪我、他人に迷惑をかける可能性が伴います。

「絶対にこれは譲れない」という気持ちを持って、体を張って止める覚悟が必要です。

子どもの方が体が大きくなってくると、実際母親1人で止めることが難しくなってきます。

なので、体が小さい子どもの頃から散歩する経験を積み重ねておくことをおすすめします。

散歩中、止まる場面では「ストップ!」と声掛けします。それも繰り返しでぼんちょは理解できたようで、「ストップ!」で止まれるようになりました。

⑤地域の人に顔を覚えてもらえる

家の近所を散歩していると地域の人に出会います。

大事にしていることは挨拶。近所の家や畑の付近で出会う人とすれ違うときは挨拶をしています。

その積み重ねもあってか、ご近所さんが「いってらっしゃい」「おかえり」「今日はいい天気だね〜」と声をかけてくださるようにもなりました。

ぼんちょは2歳から散歩しているので、小さい頃から地域に顔を知ってくれている人がいるというのは親としても生活しやすくなります。

また、「ヘルプカード」をつけて歩くことで、本人に障害があることを周囲の人に知ってもらうことが可能です。

「ヘルプカード」はお住まいの市役所の福祉を担当する課に申し出ると受け取れます。

⑥余暇活動になる

散歩が好きな知的障害者にとっては余暇活動になります。

生活介護事業所や入所施設のSNSやブログなどで余暇活動として散歩の様子が掲載されています。

また、ぼんちょが通う特別支援学校の中等部では学校の外周を歩く時間が設定されています。

このように、散歩は将来取り組む日常の活動の一つになる可能性もありますので、小さいうちに好きになっておくと良いかも知れません。

障害の有無に関わらずリフレッシュや健康のために散歩を日課としている大人は多いですよね。

知的障害児との散歩のコツ・トラブル回避方法は?

重度知的障害時のぼんちょと5年間散歩してみて分かった散歩のコツ・トラブル回避方法について紹介します。

- 散歩の目的を持つと上手くいく

- 歩かなくなった時は安全確認をして分析をする

知的障害児との散歩のコツは散歩に目的を持つこと

散歩といっても目的が無ければ体力がある子どもだと永遠に歩いてしまう可能性があります。

目的もなく、ただひたすら歩き続けるのは付き添う大人にとっても地獄です。

また、お子さんの方がいつまで歩くか見通しが持てないと歩くのがしんどい場合もあると思います。

散歩にしてもドライブにしても、何か目的を持つと終わりの見通しを持ちやすいです。

我が家では、散歩の目的を次のように設定します。

- 日常生活の中で目的を探す

- 本人の楽しみを目的にする

日常生活の中で目的を探す

日常生活の中で目的を探すとは、わかりやすいものだと「買い物」が当てはまります。

近所のコンビニやスーパー、ドラッグストア、自動販売機などで必要なものを買うために散歩します。

他にも「近所の神社でお参り」や「図書館で本を借りる(返す)」などでも良いです。

ぼんちょの場合は、ぼんちょ兄の幼稚園まで一緒に歩いたのが散歩の始まりでした。

毎日繰り返しているとぼんちょ兄の幼稚園まで歩いたら家に向かって歩くということがわかり、どんどんスムーズに散歩できるようになっていきました。

本人の楽しみを目的にする

本人の楽しみを目的にするとは、例えば、「公園で枝を拾う」ことや「自動販売機で好きな飲み物を買う」などです。

ぼんちょの場合は、ぼんちょ兄の幼稚園までにあるガソリンスタンドの洗車機を見ることがぼんちょの楽しみになりました。ぼんちょ兄が小学生になった今でも、「ガソリンスタンドの洗車機」を見ることを目的に散歩できています。

このように、何か目的があって散歩することを我が家では大切にしています。

知的障害児との散歩でのトラブル発生時は、安全確認をして分析をする

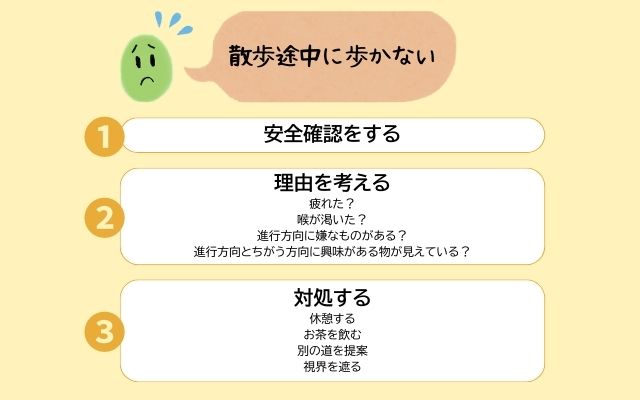

重度知的障害児ぼんちょと散歩している途中の1番のトラブルは、歩かなくなることです。

何回もありました。散歩途中に歩くなった場合は、次の手順で対応します。

- 安全確認をする

- 理由を考える

- 対処する

安全確認が何より大事です。道路の真ん中でうずくまることはあまりないと思いますが、周囲に気をつけましょう。

安全確認ができたら理由を考えますが、ぼんちょのように発語がなければ理由がわからないことも正直あります。

もしもどうしても理由がわからない時、小さい頃だと抱えて連れて行ってしまうこともできるのですが、小学生にもなってくると体が大きいためそうもいきません。

そういう時・・・結局いろいろ試してみた結論は、本人が歩き始めるまでひたすら待つのが一番。歩道の端っこの方に一緒に座り立ち上がれるタイミングを待ちます。

今のところ考えられる対処をしてみても上手くいかない時はタイミングを「待つ」という修行のような対応をしています。

知的障害児との散歩でトラブルをできるだけ回避するためには?

知的障害児との散歩でトラブルを回避し、楽しい散歩を成功させる確率を上げるために、次のようなルールを決めておくこともおすすめです。

- 「眠い」「お腹が空いている」「機嫌が悪い」など歩かなくなる可能性が高い時には散歩しない

- 時間的に余裕がある時に散歩する

このように無理をせず親子で散歩を楽しめる状態の時に挑戦しましょう。

まとめ

今回は、重度知的障害の子どもと散歩するメリットや方法、散歩を楽しむコツについてブログでまとめてみました。

重度知的障害と診断されたぼんちょと2歳の頃から5年間お散歩を続けてきた経験からわかってきた散歩で身に付くスキルや散歩時のトラブル回避策についても紹介しました。

散歩には、学べるスキルやルールがたくさん詰まっていると感じますし、本人の楽しみにも繋がりやすいです。

重度知的障害のお子さんとの過ごし方や、外出先に悩んでいる方に少しでも参考になることがあれば幸いです。

もし、何かお気づきの点がありましたら、お問い合わせページよりお知らせください。

よかったらXでも気軽にフォローしてください。

最後まで読んでくださりありがとうございました!